岡山大学が解明した筋萎縮性側索硬化症の新たなメカニズムと治療の可能性

筋萎縮性側索硬化症(ALS)とは?

筋萎縮性側索硬化症(ALS)は、運動神経細胞が徐々に減少していく致死的な神経疾患です。患者はだんだんと筋力が失われ、最終的には呼吸困難や身体機能の喪失に至るため、早期の診断と治療が必須となります。しかし、ALSの原因については未だに未知の部分が多く、治療法の確立が待たれています。

岡山大学の革新的な研究成果

2025年7月、岡山大学の研究グループは、家族性ALSの発症に関与する新たなメカニズムを発表しました。この研究は、学術研究院医歯薬学域の担当教員たちが中心となり、独自の解析によって新しい知見を明らかにしました。

DNAJC7という遺伝子

研究の中心となるのは、タンパク質の品質管理に関与する遺伝子「DNAJC7」です。この遺伝子が機能しなくなると、ALSの症状が引き起こされることが確認されました。具体的には、家族性ALSを持つ日本人患者の解析から、DNAJC7の両アレルで病的なバリアントが見つかりました。

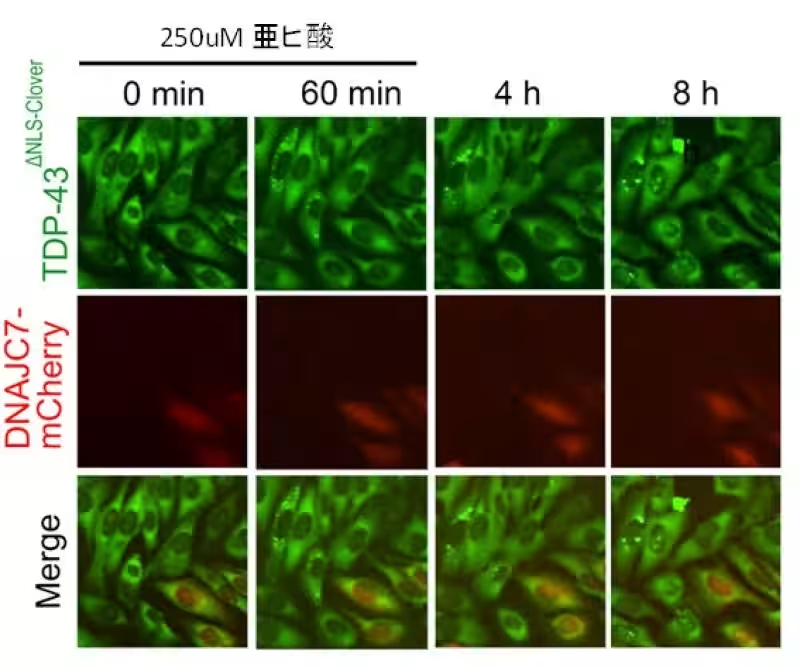

TDP-43の異常凝集

ALSの病態マーカーとして知られるTDP-43が、DNAJC7が機能しない場合に異常に凝集することが示され、治療のヒントとなる可能性が浮上しました。逆に、DNAJC7の発現を強めることで、この異常凝集が改善されたことが研究によって証明されました。

期待される治療法の開発

山下准教授は、研究結果がALSの治療に向けた新たなアプローチを示していると強調しています。DNAJC7およびその関連するヒートショックタンパク質をターゲットとした治療法の開発が期待されています。

共同研究の意義

この研究は多くの医療機関や研究者との共同によって進められ、さらなる発展が期待されています。石浦教授は、タンパク質の品質維持管理という観点から、多くの研究者とさらなる共同研究を進めていく意向を示しました。

研究の詳細と今後の展望

今回の研究成果は国際学術誌「Acta Neuropathologica」にも掲載されており、ALSに対する理解が深まったことは、今後の治療法の確立につながると期待されています。さらなる研究が進めば、多くの患者に新たな希望がもたらされることでしょう。

結論

岡山大学の研究が示したALSの新たなメカニズムは、今後の神経難病の治療において重要なステップとなるかもしれません。今後もこの分野の進展に注目が集まります。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。