岡山大学がオオムギのアルミニウム耐性メカニズムを解明!クエン酸輸送体の新だな知見

岡山大学、オオムギのアルミニウム耐性に関する新知見を発表

2025年8月5日、国立大学法人岡山大学の研究グループは、オオムギのアルミニウムに対する耐性メカニズムを解明しました。この研究は、異分野基礎科学研究所の菅倫寛教授を中心に、資源植物科学研究所の馬建鋒教授や三谷奈見季准教授らと協力して行われたものです。研究成果は、米国の科学アカデミーが発行する「Proceedings of the National Academy of Sciences」に掲載されました。

研究の背景と目的

酸性土壌では、植物にとって毒性があるアルミニウムが溶け出すため、多くの作物が生育不良になります。しかし、特定の植物種はこのストレスを和らげる進化を遂げており、オオムギもその一つです。オオムギは、イネや小麦に比べて酸性土壌での生育が難しい作物とされますが、一部の品種ではAACT1というクエン酸輸送体を介して根からクエン酸を分泌し、アルミニウムの毒性を軽減します。

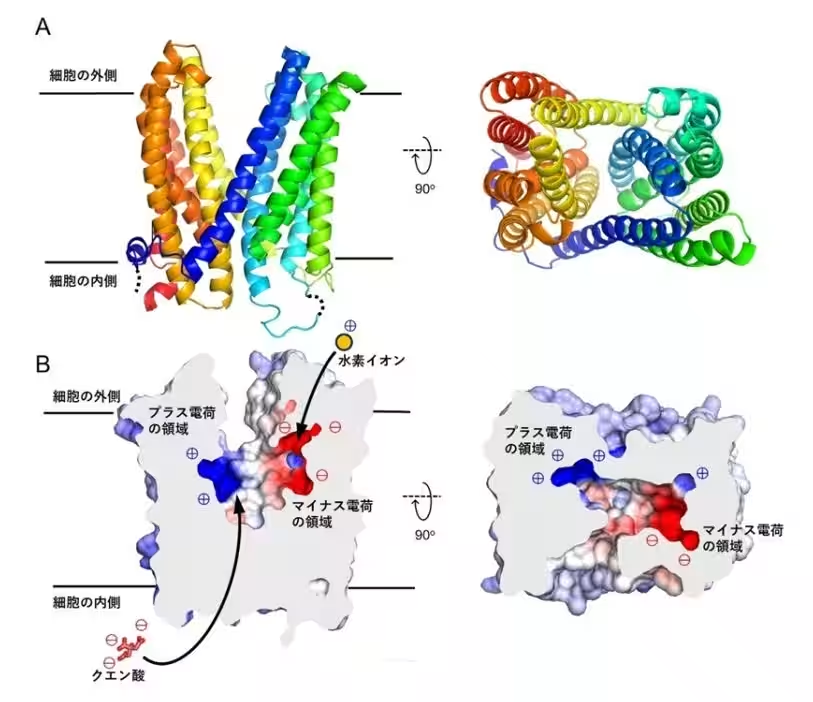

タンパク質AACT1の解明

AACT1タンパク質は、オオムギの根でクエン酸を生成し、放出する重要な役割を果たしています。今回の研究では、このタンパク質の立体構造が初めて解明され、AACT1がクエン酸を輸送するためのメカニズムが明らかになりました。さまざまな植物細胞において、クエン酸は土壌中のアルミニウムと結合して栄養素の吸収を妨げることを防ぎ、健全な植物成長を促進します。

研究の意義と今後の展望

今回の成果により、AACT1タンパク質の機能が精密に制御できれば、将来的には酸性土壌でも健全に育つ新品種の作物開発に繋がることが期待されています。特に昨今、気候変動などによって農業環境が厳しさを増す中、耐性強化は持続可能な農業にとって重要課題です。最終的には、安定した収穫を可能にする作物の育成が目標とされています。

菅教授の言葉

菅倫寛教授は、「この研究は、ベトナム出身の大学院生であるチャン・グエン・タオさんの5年にわたる努力によって達成されたもので、多くの支援があったからこそ可能でした。」と話しました。彼女の粘り強さと共同研究者の協力がなければ、この成果は実現しなかったと強調しました。

参考文献

この研究は、次の論文に記載されています:『Structural insights into a citrate transporter that mediates aluminum tolerance in barley』。詳細はこちらをご覧ください。

結び

岡山大学によるこの新たな知見は、農業における持続可能な開発目標(SDGs)の達成を目指す上で、重要な一歩となることでしょう。地域と地球の未来を共に実現するため、岡山大学のさらなる研究に期待が寄せられています。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。