大阪大学と理化学研究所が解明した柔らかい粒子の集束メカニズムの新原理

研究の背景

流体力学の研究は、粒子の動きを理解する上で極めて重要です。これまで、マイクロ流路内の研究は多くが硬い粒子に対するものでしたが、より柔らかい物質、特に生体細胞に似たヒドロゲル粒子については十分な理解がなされてきませんでした。柔らかい粒子の流動特性は、医療分野での応用が大きく期待されているにもかかわらず、その挙動は不明瞭でした。そこで、大阪大学、理化学研究所、関西大学、岡山大学の研究チームが、新たなマイクロ流体デバイスの開発を目指し、柔らかいヒドロゲル粒子の動きを解明することを試みました。

研究の進展

研究チームは、まず柔らかいヒドロゲル粒子の作製技術を確立しました。これにより、流体中での集束パターンを実験的に観察することが可能になりました。これまでの研究では、補足的な数値シミュレーションが多かったものの、実際の実験による裏付けが不足していました。しかし、今回はスーパーコンピュータ「富岳」を駆使して、大規模な数値シミュレーションを行い、未知なる集束メカニズムを解明しました。

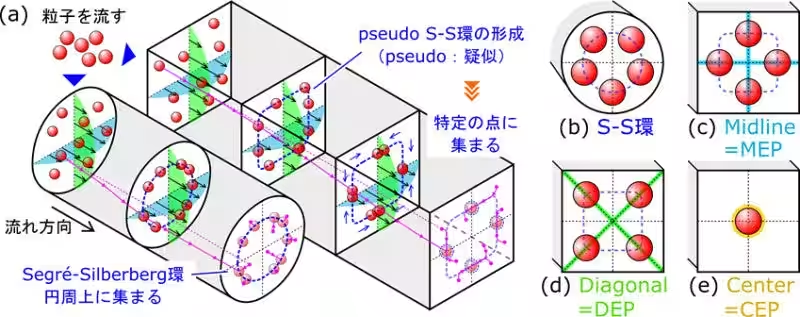

特に注目すべきは、流路内での粒子の集束パターンが粒子自体の変形性や慣性に依存することが判明した点です。硬い粒子が流路の側近くに集まる一方で、柔らかいヒドロゲル粒子は流路の中心部や対角線上に集まるという珍しい結果が得られました。これにより、柔らかい粒子特有の挙動が明らかとなり、流体力学における新たな知見が生まれました。

シミュレーションによる評価

研究成果の評価は、スーパーコンピュータ「富岳」を用いたシミュレーションによっても裏付けられました。グループは理論モデルを構築し、レイノルズ数やキャピラリー数に基づいた相図を作成しました。この相図から、粒子集束の劇的な変化が発生する「相転移」の条件とそれが引き起こされる物理的なメカニズムを特定しました。

実用化の期待

この研究成果は、将来の医療技術に深く関わる可能性があります。柔らかい粒子の変形性を利用した新しいマイクロ流体デバイスの開発が期待されており、特にがん患者をターゲットとした早期診断技術への応用が考えられています。生体細胞の選別技術が進化すれば、より早く、より正確にがんを診断・治療することが可能になるでしょう。

まとめ

本研究は、流体力学の分野における重要なステップであり、柔らかい粒子の挙動に対する理解を深化させるものです。今回の成果は、流体力学に関する専門学術誌「Journal of Fluid Mechanics」にも掲載され、多くの研究者から注目を集めています。今後も大阪大学を中心とした研究チームがさらに進展を遂げることが期待されています。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。