岡山大学の研究が明らかにした味細胞のシナプス不全と酸味受容

岡山大学が解明した味細胞のシナプス不全

2025年7月、岡山大学の研究チームが行った新たな研究により、味細胞のシナプス不全が酸味受容に特有の影響を与えることが明らかになりました。この研究結果は、味覚の理解において重要な意義を持つものとされています。

研究の背景と目的

岡山大学学術研究院医歯薬学域(歯)の堀江謙吾助教、吉田竜介教授らのグループは、味細胞内のシナプス機能に着目しました。彼らは、対象となるマウスの味細胞で特定のシナプス関連遺伝子を欠損させることで、味覚のメカニズムを探求しました。このアプローチにより、どのように味覚が形成されているのかについて新たな洞察を得ることが期待されました。

研究の結果

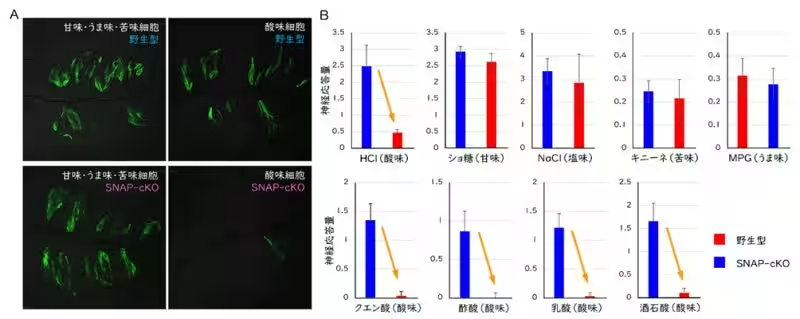

研究の結果、シナプスが正常に機能しないマウスでは、酸味に対する応答のみが異常をきたすことが判明しました。実際、酸味受容細胞は維持されていないことが確認された一方で、甘味、うま味、塩味、苦味に関しては特に影響を受けないことが示されました。これにより、味覚の情報伝達には複数の神経メカニズムが関与していることが明らかとなりました。

この発見は、味覚障害における酸味特異的な障害(sour ageusia)を引き起こす要因の一つとして、シナプス異常があることを示唆しています。

研究の重要性

味覚は我々の食生活に深く影響を及ぼす感覚であり、味覚のメカニズムを理解することは、味覚障害の診断や治療においても重要です。吉田教授は、「この研究は、なぜ酸味を感じる味細胞だけがシナプスを利用しているのか、他の味との違いについて疑問を抱かせる一方で、味覚の面白さを示すランドマークである」とコメントしました。

論文情報

この研究成果は、2025年6月24日に生理学系の専門誌『The Journal of Physiology』に掲載されました。論文名は「Dual functions of SNAP25 in mouse taste buds」で、味細胞におけるSNAP25の二重機能について詳述されています。

今後の展望

今回の研究結果は、味覚研究の新たな一歩であり、さらなる研究が期待されています。岡山大学の研究グループは、味覚改善に向けた新しいアプローチを探求し続けるでしょう。このような研究が進むことで、将来的には新しい味覚障害の治療法が開発されることが期待されます。

参考リンク

- - 岡山大学の公式ページ

- - 研究論文

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。