新たな課題に直面する小児救命!コロナ禍での人工呼吸の影響とは

新たな課題に直面する小児救命!コロナ禍での人工呼吸の影響とは

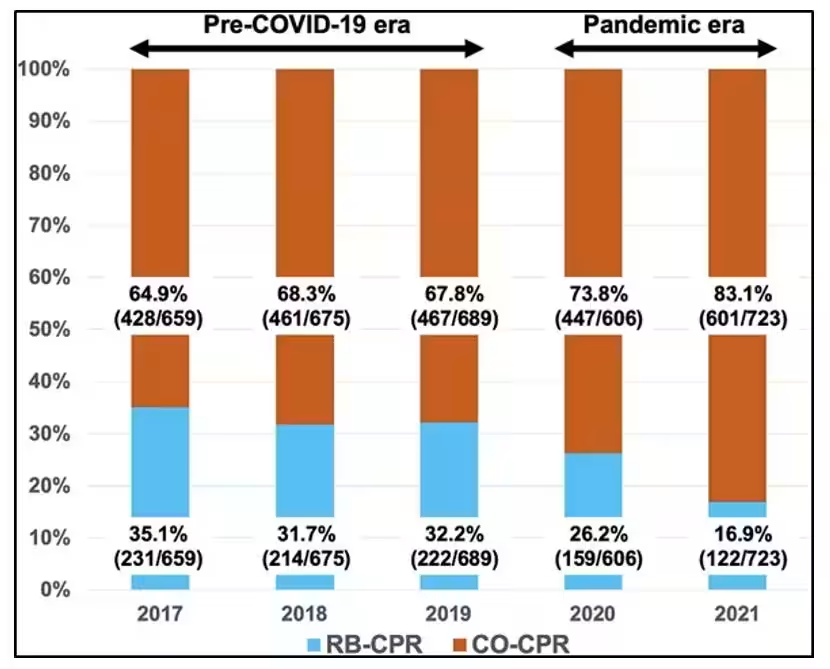

国立大学法人岡山大学の研究チームは、コロナ禍における小児の院外心停止時の蘇生法がどのように変化したのかを分析しました。この研究は、総務省消防庁が提供する「All-Japan Utstein Registry」を活用し、2017年から2019年までの期間と、2020年から2021年のCOVID-19パンデミックの期間で比較しました。

研究の背景

小児の心停止は、窒息や溺水といった呼吸に関連する事故が多く、早期の適切な蘇生が生死に大きな影響を与えます。一般的には、「人工呼吸を含む心肺蘇生法(CPR)」の実施が推奨されています。しかし、成人においては、目撃者によるCPRの実施率を上げるために、最近では「胸骨圧迫のみ」の蘇生法が普及しています。これが特にコロナ禍では感染リスクに対する懸念から、トレーニングを受けた人々に対しても人工呼吸を控えるよう強調されることにつながりました。

結果の分析

研究の結果、コロナ禍における小児の心停止患者に対する人工呼吸の実施率は約12%低下しており、胸骨圧迫のみの蘇生法が増加しました。驚くべきことに、その影響で年間約10人の子どもが本来助けられたであろう命を失っていた可能性が示されています。このことから、感染対策を考慮しつつも、人工呼吸の重要性を再認識する必要があるとしています。

社会への提言

この研究を行った岡山大学の小原隆史講師と内藤宏道准教授は、小児の心停止問題は決して他人ごとではなく、社会全体にとって重要な課題だと指摘しています。彼らは、この研究が「どうすればもっと安心して子どもを助けられる社会にできるのか」の議論を促すことを期待しています。

今後の展望

今後は、小児蘇生法に関する教育と普及が求められています。感染防止策を講じながら、蘇生法のトレーニングを強化すること、そしてポケットマスクなどの新たな器具の導入による安全性向上が期待されます。この研究結果は、2025年7月5日にオランダの学術誌『Resuscitation』に発表されました。

おわりに

小児救命の現状には課題が山積していますが、教育や社会全体での取り組みが進むことで、より多くの命が救われる未来が期待されます。岡山大学の研究は、私たちにその重要性を再確認させ、今後の支援が求められることを示唆しています。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。