岡山大学が新たに熱電変換材料の設計指針を確立し持続可能社会に貢献

岡山大学の新たな挑戦

国立大学法人岡山大学は、環境に優しいエネルギー素材の開発に向けた新しい研究成果を発表しました。その内容は、排熱を電気に変換する有機高分子系複合熱電変換材料の性能を向上させるための新たな設計指針を提唱したものです。

有機高分子系熱電変換材料の普及

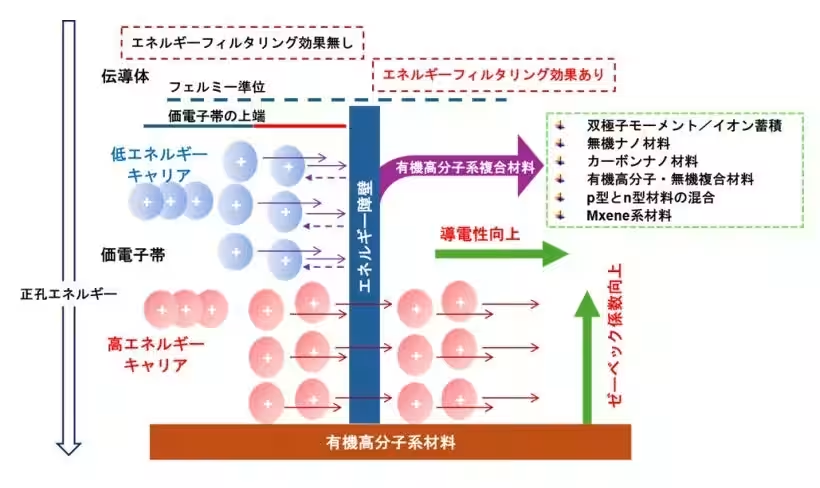

熱電変換材料は、排熱から電気を生成する技術としてますます注目を集めています。特に有機高分子系の材料は、コスト面や軽さ、柔軟性といった利点があり、多くの応用が期待されています。しかし、これまでの研究では、ゼーベック係数と導電率という二つの性能指標のバランスを取るのが困難でした。この新しい研究では、このトレードオフを克服するための具体的な設計指針を示しました。

設計指針の概要

林靖彦教授の率いる研究チームは、様々な国の研究者と共同で、有機高分子複合材料の界面におけるエネルギー障壁を最適化する方法を導き出しました。具体的には、界面エネルギー障壁を0.05〜0.1 eVの範囲に設定することで、低エネルギーキャリアを遮断し、高エネルギーキャリアだけを選択的に輸送できるように設計しています。この「エネルギーフィルタリング効果」により、材料の熱電変換特性が向上します。

持続可能な社会への影響

この研究の成果は、ウェアラブルデバイスやフレキシブルセンサー、自立型電源デバイスなど、さまざまな応用に繋がる可能性があります。また、環境中の150℃以下の低温排熱を効率よく回収し、持続可能なエネルギー利用が期待されています。この技術は、未来のエネルギー資源の一翼を担うものであり、持続可能な社会の実現に向けた重要な一歩といえるでしょう。

研究の発表について

この研究結果は、2025年9月5日に英国王立化学会の学術雑誌「Journal of Materials Chemistry A」に掲載されました。研究の成果として、国際的な共同研究が実を結ぶ形となり、各国の研究者と連携して新たなエネルギー変換技術の基盤を築くことができました。

林教授は、「この研究では、熱電変換材料の設計原理を体系化することができました。我々の成果が、持続可能社会の実現に向けて新しい道筋を示すことを願っています。」と述べています。

まとめ

岡山大学の研究は、将来的なエネルギー問題の解決に向けた一助となり、新しい技術の応用を通じて持続可能な社会への移行を促進します。さらなる研究が進むことに期待しましょう。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。