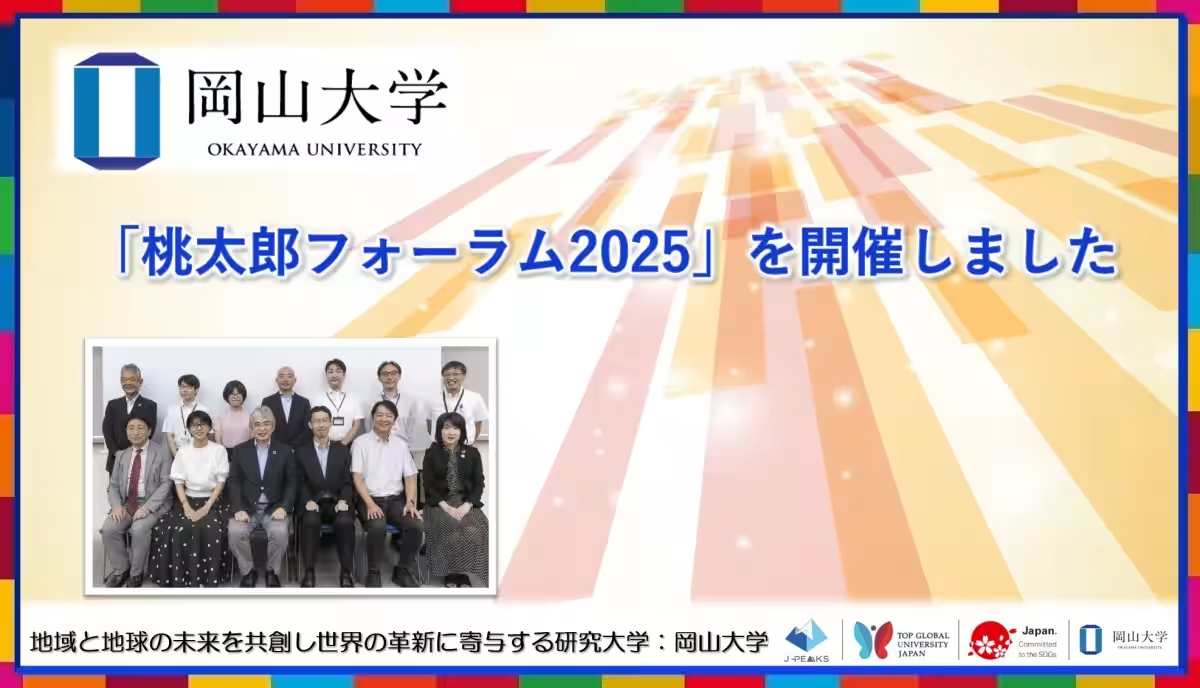

岡山大学が「桃太郎フォーラム2025」を成功裏に開催し学生支援を強化

岡山大学「桃太郎フォーラム2025」開催の報告

2025年10月29日、岡山市にある岡山大学の津島キャンパスにて、約100名の参加者を迎え「桃太郎フォーラム2025」が開催されました。これは28回目を迎えるフォーラムで、テーマは「今こそ、学生が思考するキャンパスをつくる」。学生の思考力向上を目的に、シンポジウム形式で進行しました。

開会の挨拶と基調講演

フォーラムは、岡山大学学長の那須保友氏のもと、まず菅誠治理事が開会の挨拶を行いました。続いて、文部科学省から石川雅史氏が来賓として挨拶し、教育制度改革の必要性について触れました。

副学長の田中岳氏は、新たな教育枠組みについて、「感じる」「思う」「考える」の順番に基づき、個人と集団、正課と正課外の関係性を探る重要性について説明しました。

探究活動の重要性

続く事例報告では、早稲田大学の教諭、小川慎二郎氏が同校の探究プログラムを紹介。生徒の主体的な活動を支援する取り組みがどう成果を上げているかについて、具体的なエピソードを交えながら共有しました。

さらに、岡山大学の小山敏広教授と田尾周一郎准教授が、2025年度から始まる新たな課題探究科目「知の探研」について詳しく報告。異なる学部の学生が一緒に学ぶことで生まれるシナジー効果について言及しました。

留学プログラムの紹介

大学院生の森紀華さんは、台湾の大学と提携した海外研修プログラム「OU-TACT」について発表し、台湾での経験が自身の研究にどのように影響を与えるかを語りました。これにより、国際的な研究環境が学生の成長にどう寄与するかが強調されました。

教育環境デザイン

関西大学の岩﨑千晶教授からは、ラーニングコモンズのデザインと学生の学びについての講演が行われ、効果的な学習支援の考え方が整理されました。具体的な事例を通じて、正課外での学びが学生思考をどう促進するのかが議論されました。

パネルディスカッション

東京大学の福留東土教授が、気になる討論テーマ「思考すること」を提示。その後、教育の中で知識がどのように再考されるべきか、また「混ぜる・混ざる」ことの教育的意味について議論が交わされました。

参加者の反響

参加者のアンケートによれば、90%以上が本フォーラムに満足し、事例報告も90%が役立ったと回答したとのこと。特に「異なるバックグラウンドの学生が集まり新しい知識を創出することの重要性が理解できた」との声が多く寄せられ、フォーラムの意義が大いに評価されました。

結論

「桃太郎フォーラム2025」は、岡山大学における教育改革において重要な一歩となったといえるでしょう。多様な視点が交わることで、学生が思考を深め、主体的に学ぶキャンパスの実現に向けた期待が高まっています。今後のフォーラムや教育活動に注目が集まります。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。