岡山大学が光合成のしくみを解明し、高温耐性植物の可能性を提示

岡山大学が明らかにした光合成のメカニズム

2025年4月16日、国立大学法人岡山大学が重要な研究成果を発表しました。研究チームは、植物の光合成に不可欠な役割を果たす「チラコイド膜」を支える仕組みを解明したのです。この成果は、同大学と大阪大学、理化学研究所、京都産業大学の共同によるもので、特に重要なタンパク質であるVIPP1(Vesicle Induced by Photoinhibition Protein 1)に関する研究が中心です。

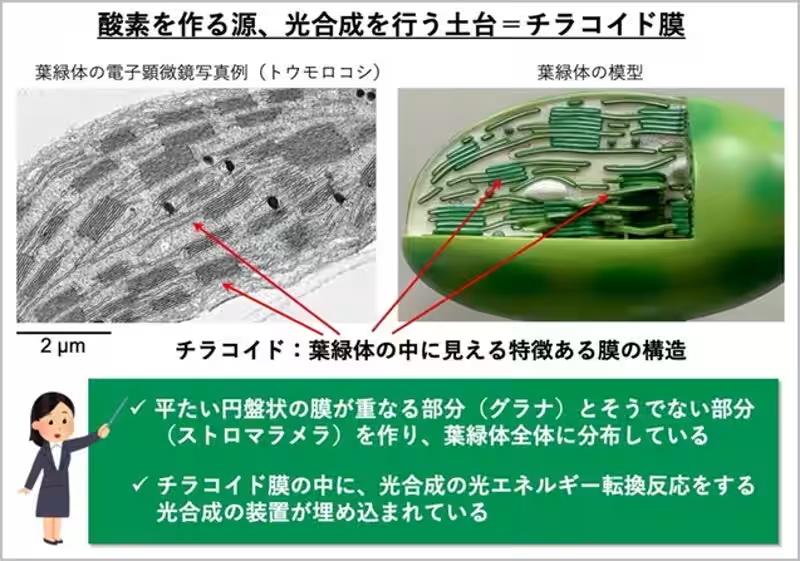

光合成の基盤「チラコイド膜」

光合成は、地球上の生命が光からエネルギーを得るための重要なプロセスです。この反応は、植物や藻類などが持つ「チラコイド膜」と呼ばれる膜で行われます。この膜がないと、植物は光を利用して酸素やエネルギーを作り出すことができないため、非常に重要です。しかし、この膜をどのように維持し、強化できるかについては、これまで十分には解明されていませんでした。

システムの解明とVIPP1の発見

岡山大学の坂本亘教授率いる研究チームは、VIPP1というタンパク質の構造や、細胞内での動きを詳細に調査しました。このタンパク質は、フィラメント状の構造が膜に密接に接触しており、温度などの環境要因によって形を変えることができることが分かりました。特に、タバコの植物でこのタンパク質を多く生成させることで、高温に対する耐性も向上することが確認されました。この成果は、植物の環境適応能力を高める上で大きな意味を持ちます。

環境に強い植物育成の未来

今後、VIPP1を利用することで、熱帯地域などの厳しい環境でも育成可能な高温耐性植物の開発が期待されています。この技術が実用化されれば、農作物の生産性の向上や、食糧問題の解決に貢献する可能性があります。坂本教授は、「光合成の理解を深めることで、新たな栽培技術の開発につなげたい」と述べています。さらに、光合成のメカニズムをさらに掘り下げることで、私たちの生活をより豊かにするための手助けをしたいと思っています。

研究の意義

本研究は、2025年4月8日に国際科学雑誌「プラントフィジオロジー」に発表され、そこでの掲載が期待されています。これは、植物科学の領域における重要な一歩であり、岡山大学は今後も持続可能な開発目標(SDGs)の実現に向けた研究を進めていく所存です。

今後の研究において、環境適応能力が高い植物の育成が進めば、地球の未来にも明るい展望が広がります。私たちの食卓を支える農作物が、環境により強い形で生まれ変わる日が待ち遠しいばかりです。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。