触手冠動物の進化に迫る新研究、100年の論争に決着

新たな視点から動物進化を読み解く

生物学における動物進化の系譜を解明する試みは、長きにわたり探求されてきました。その中で、触手冠動物と呼ばれる生物群の研究が進んでいます。最近、中央研究院(台湾)、岡山大学、東京大学の研究チームが、触手冠動物(Lophophorata)に関する重要な成果を発表しました。この研究は、ホウキムシのゲノムを初めて染色体レベルで解読したもので、触手冠動物の単系統性を明らかにしたのです。

100年の論争に終止符を打つ

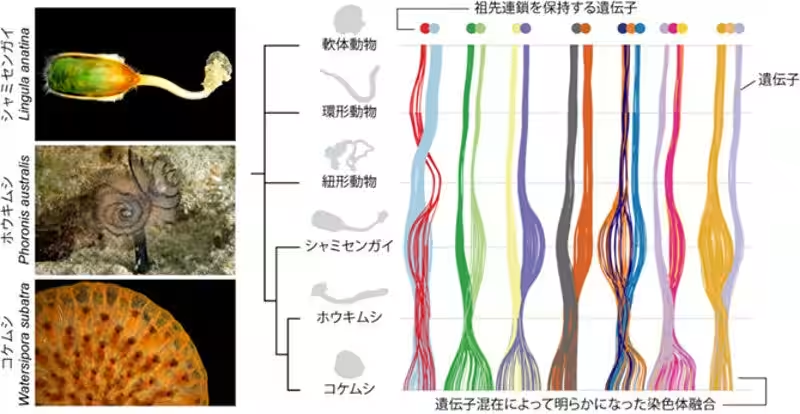

触手冠動物は、腕足動物門、箒虫動物門、外肛動物門に属する生物群を指します。その位置付けについては、100年以上にわたり論争が続いていましたが、この研究成果によって、その系統分類が一新されました。研究チームは、ホウキムシ(箒虫動物)のゲノムを解析することで、触手冠動物群が単系統であることを突き止め、これまでの議論に終止符を打ちました。

ゲノム比較がもたらした新たな発見

今回の研究では、ホウキムシのゲノムを詳しく分析し、その結果、触手冠動物に特徴的な器官である‘触手冠’が、三つの生物群に共通する相同器官であることが確認されました。この発見は、進化の理解を深める視点を提供するものであり、動物進化の系譜をより明確に示唆しています。

研究チームは、ゲノムの構造比較こそが、動物の進化を解明する重要かつ効果的な手法であると示しました。これにより、今後より多様な動物群にこの手法が適用されることで、動物進化の理解が一層進むことが期待されています。

日本と海外の共同研究による成果

本研究の中心を担ったのは、中央研究院生物多様性研究センターのDr.ルオ・イージュン、岡山大学の濱田麻友子教授、そして東京大学の遠藤一佳教授です。共著者の一人である濱田教授は、牛窓でのホウキムシの採集時の体験を振り返り、逆境の中での採集がこの研究の出発点となったことを語っています。また、台湾からの特別研究員である坂上登亮氏は、両大学の共同研究をつなぐ架け橋の役割を果たしています。

研究成果の発表

この重要な研究成果は、2025年11月8日にアメリカの科学誌『Current Biology』に掲載されました。この論文は、動物進化の理解に新たな視点をもたらすものであり、今後の研究に貢献するでしょう。

今回の研究成果は、ゲノム研究が動物進化の解明にどれほど寄与できるかを示す好例です。国際共同研究の枠組みは、今後も多様な生命の進化を解明するための重要な手段として注目されていくことでしょう。学問の発展に寄与するこうした研究が、さらなる深化を遂げることに期待が寄せられます。

参照と問い合わせ

本研究に関する詳しい情報は、岡山大学の公式サイトや各種研究機関の関連ページを通じて確認できます。研究や共同発表に興味がある方は、是非ご一報ください。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。