岡山大学の新発見が特発性多中心性キャッスルマン病治療に光をもたらす

岡山大学、特発性多中心性キャッスルマン病の新たな知見を発表

2025年10月26日、岡山大学の研究チームが特発性多中心性キャッスルマン病(iMCD)の病態に寄与する遺伝子に関する重要な発見を発表しました。この研究成果は、特に日本人に多く見られるiMCDの一つのサブタイプであるiMCD-IPLに焦点を当てています。

特発性多中心性キャッスルマン病とは

iMCDは、全身のリンパ節が腫れ、発熱や貧血を引き起こす指定難病です。患者は倦怠感を訴えることが多く、その原因は未だ不明です。この病気は、主にiMCD-IPLとiMCD-TAFROの2つのタイプに分類されており、iMCD-IPLは特に日本人に多く見られます。

IL-6とその役割

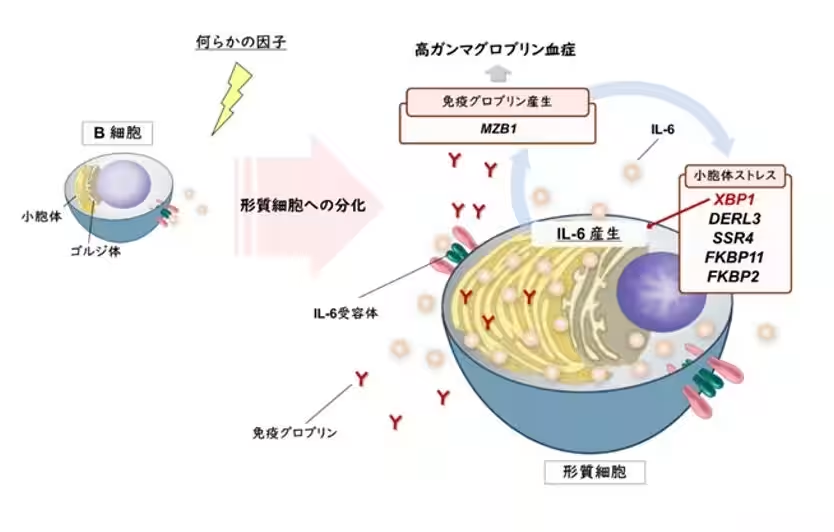

この病気において、炎症を引き起こす物質である「IL-6」の増加が観察されます。IL-6阻害剤はiMCD-IPL患者に効果的ですが、iMCD-TAFROに対しては効果が薄いことが知られています。つまり、治療には限界があり、未だ完治につながる手段は確立されていないのが現状です。これに対処するため、岡山大学の研究者たちは、iMCDの異なるタイプごとにIL-6を生成する細胞の特性を調査しました。

研究の内容と成果

研究チームの錦織亜沙美助教を中心とするグループは、iMCD患者の遺伝子およびたんぱく質の発現を詳細に調査しました。その結果、iMCD-IPLとiMCD-TAFROでは、IL-6を生成する細胞の種類が異なることが明らかになりました。また、iMCD-IPLにおいては、特定の遺伝子が活発に働くことでIL-6が過剰に生成されることも示されました。この発見は、iMCDの病態理解を深めるだけでなく、将来的には根治療法の確立にも寄与する可能性があります。

将来の展望

錦織助教は「iMCDは謎が多い疾患ですが、本研究の成果を通じて病態の理解を進め、根治療法の確立に向けて努力していきます」と語りました。この研究が、iMCDに苦しむ患者さんたちの生活の質の向上につながることが期待されています。

研究の意義

この発見は、難病治療の新たな道を開くものであり、医学研究の進展を巡る重要なステップです。これからの研究によって、具体的な治療法が確立されることで、多くの患者に希望を与えることができるでしょう。

最後に

岡山大学のこの重要な研究成果は、国際誌「Haematologica」にも発表され、世界に向けて発信されています。研究の進展によって、iMCDの治療における新たな可能性が開かれることが期待されます。今後の研究に注目が集まります。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。