岡山大学が挑戦する自然共生型農業プロジェクトの詳細

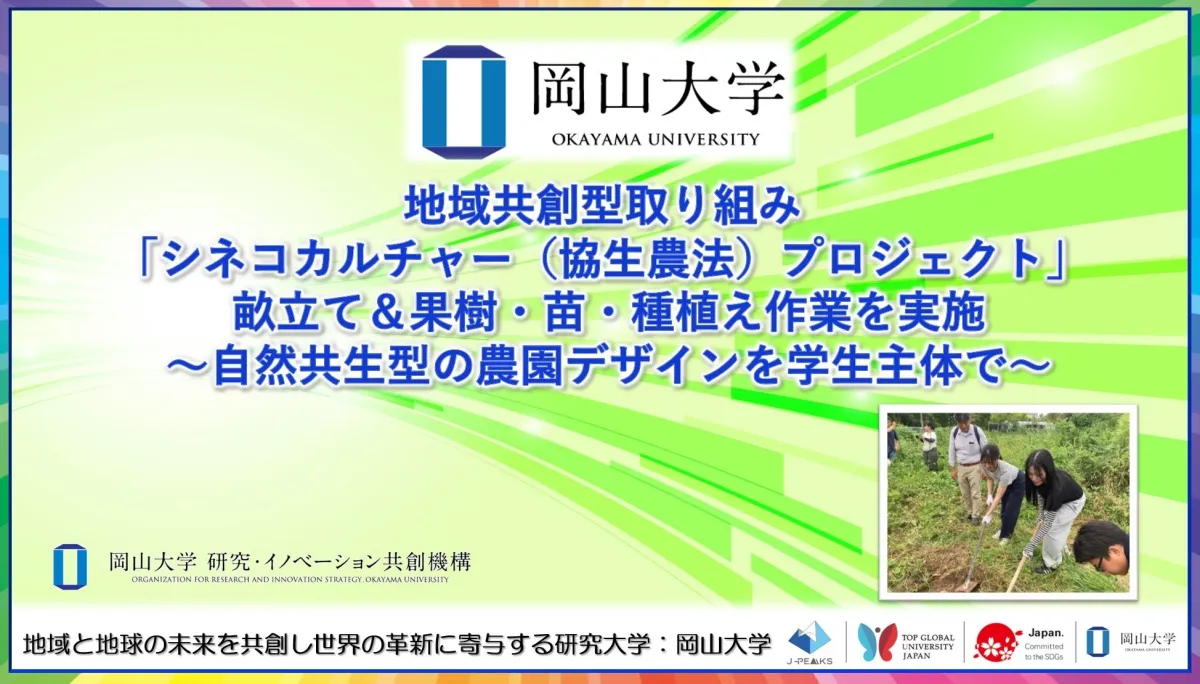

岡山大学が進める「シネコカルチャー(協生農法)プロジェクト」

国立大学法人岡山大学は、地域の耕作放棄地の再生を目指して「シネコカルチャー(協生農法)プロジェクト」に取り組んでいます。このプロジェクトは、学生を主体にし、持続可能な農業モデルの構築を目指す試みです。

プロジェクトの概要

近年、耕作放棄地の問題が深刻化しています。岡山大学は、この地域課題に立ち向かうため、内閣府「地域中核大学イノベーション創出環境強化事業」の一環として専門知識を持つ学生たちが集まりました。彼らは、農業学部をはじめとする各学部の学生や教員、地域の金融機関や養蜂家、さらに一般社団法人シネコカルチャーから招かれた専門家たちと共に活動しています。

2025年9月18日、岡山大学農学部附属山陽圏フィールド科学センターの農場で実施された作業では、畝立てや果樹・苗・種の植え付けが行われました。この活動には、さまざまなバックグラウンドを持つ約30名が参加し、自然共生型農業の実践に向けて真剣に取り組みました。

協生農法の理解と実践

プロジェクト開始前には、岡本覚氏による協生農法についてのレクチャーが行われました。協生農法は、無耕起、無施肥、無農薬を基本とし、植物同士による共生を促進します。学生たちはこの理念に触れることで、持続可能な農業の未来について考える機会を持ちました。

作業が始まると、参加者たちは協力しながら畝を作り、植え付けを進めました。特に、地域企業の大同塗装から提供されたバナナの株分けを受けた植え付け作業は印象的で、地域との連携が更なる広がりを見せています。これにより多様な植物を取り入れた農園の姿が形成されつつあります。

今後の展望

今後、岡山大学では協生農法に基づき、さらに農園の整備が進められます。また生成AIや画像認識技術を活用し、植物識別アプリの開発など、ICTやロボティクスとの融合を進める予定です。このように新たな農業モデルを構築し、持続可能な地域社会づくりへの貢献を目指しています。

岡山大学は、産学官の連携を強化し、実践的な学びの場を提供し続けます。学生たちの活動が地域社会にどのような影響を与えるのか、その成り行きに期待が寄せられています。県内外からも関心が高まるこのプロジェクト、今後の成果が楽しみです。

まとめ

「シネコカルチャー」プロジェクトは、岡山大学の学生たちが主体となり地域の問題解決に取り組む先駆的な事例です。地域との繋がりを深め、環境に優しい持続可能な社会を目指すこのプロジェクトの進展を見守りたいと思います。学生たちの情熱と知恵が、未来の農業を変えていく一歩になることでしょう。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。