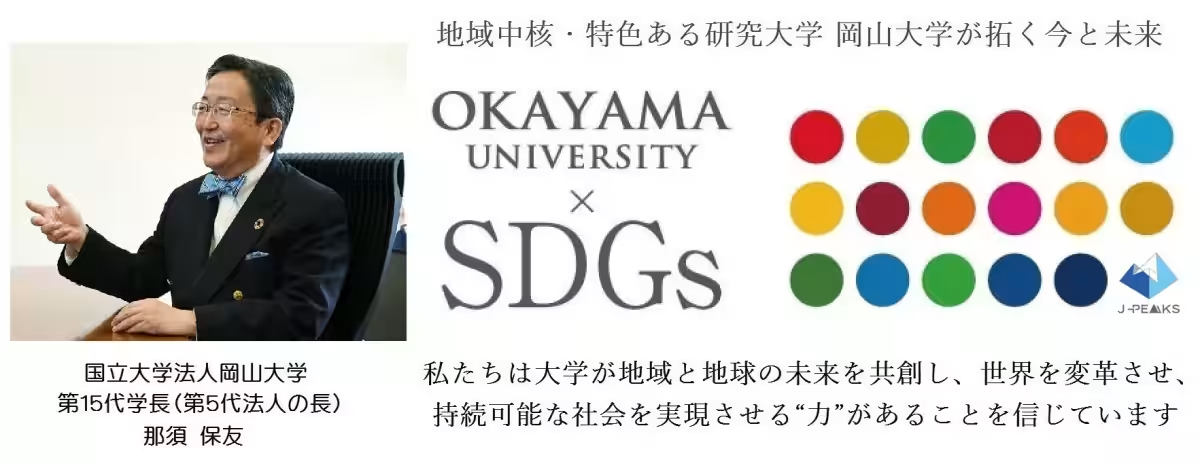

岡山大学の新研究: 歯周病と糖尿病の密接な関係とは?

岡山大学の新発見:歯周病が糖尿病に与える影響

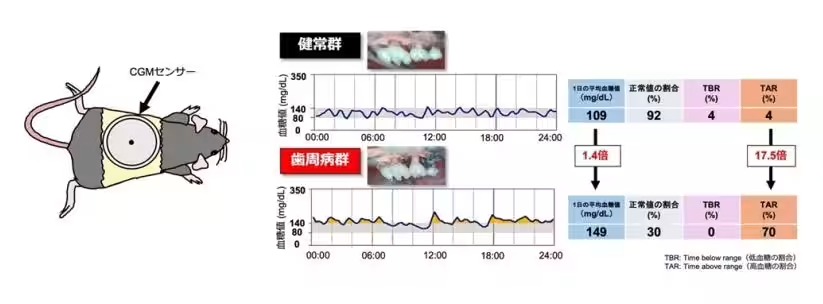

岡山大学の研究チームが、歯周病が糖尿病の血糖値の日内変動に悪影響を及ぼす可能性があることを明らかにしました。この研究は持続型血糖測定(CGM)センサーを用いた初の試みであり、特に糖尿病患者への重要な示唆を与えます。

研究背景と目的

近年、糖尿病とその合併症の予防が重要視されています。従来の血液検査による管理は有効ですが、CGMによってリアルタイムでの血糖値の変動を把握する技術が進化しています。この研究では、歯周病がどのようにインスリン抵抗性を引き起こし、糖代謝を悪化させるのかを探りました。

研究方法

研究者たちは、歯周病マウスモデルを用いて、CGMセンサーを装着し、血糖値の日内変動を観察しました。この手法により、マウスの血糖値が歯周病の進行に伴ってどのように変化するかを定量的に測定することが可能となりました。

発見された関係性

研究の結果、歯周病が進行するにつれて、血糖値の日内変動が著しく乱れることが確認されました。特に、炎症の亢進と腸内細菌叢の乱れがインスリン抵抗性を高め、糖代謝に悪影響を与えることが示唆されています。これにより、歯周病の管理が糖尿病の血糖コントロールにおいても重要であることが再確認されました。

研究の意義

この研究は、歯周病が糖尿病患者の健康に与える影響について、新たな観点を提供するものです。特に、医科歯科連携の重要性が強調されており、今後の臨床研究や治療戦略の発展に寄与することが期待されています。

研究者の声

大森一弘准教授は、「歯周病と糖尿病の相互作用に関する研究はこれまで行われていなかったが、全身性の炎症が血糖値に与える影響が非常に興味深い。今後、さらなる検証を行いたい」と述べています。

結論

岡山大学のこの重要な研究成果は、糖尿病患者における歯周病の管理の重要性を浮き彫りにするものです。今後もさらなる研究が進むことで、糖尿病と歯周病の関係に新たな理解がもたらされることを期待します。

さらに詳しい研究内容や論文については、こちらをご覧ください。

参考リンク

今後も岡山大学の研究に注目し、地域社会への貢献を期待しましょう。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。