スピロプラズマの運動メカニズムの謎を解く共同研究の成果とは

スピロプラズマの運動メカニズムの謎を解く共同研究の成果とは

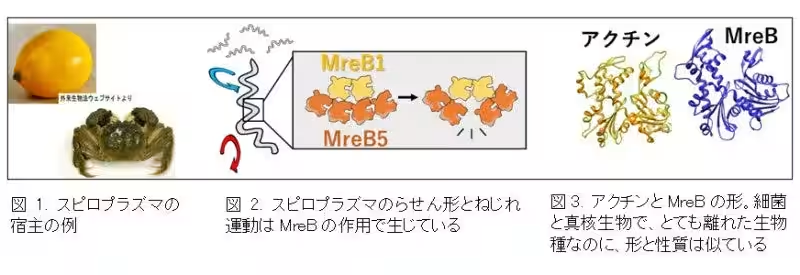

長岡技術科学大学、岡山大学、大阪公立大学が手を組んで進めた研究が、遂にスピロプラズマという病原細菌のユニークな運動メカニズムを解明しました。スピロプラズマは、農作物や甲殻類に対して病原性を持つ細菌で、その特徴的な形状と動きが長きにわたり研究者の注目を集めてきました。

スピロプラズマの特異な動きとは?

スピロプラズマは、細胞壁を有さず、らせん形にねじれた体を持っています。この構造が、彼らの特異な運動に寄与しています。スピロプラズマは、時には回転しながら、時には直進する様子が観察されます。この運動は、彼らの生態において非常に重要な役割を果たしています。

研究のポイント

この研究チームは、スピロプラズマの運動を支えるために必要な細菌アクチンタンパク質の1つであるMreB1に注目しました。MreB1は、ATPを迅速に加水分解する能力があり、その超高活性が運動にどのように寄与しているかを探りました。また、MreB1がもう1つのアクチンタンパク質であるMreB5の構造をどのように制御しているかも明らかにしました。この相互作用が、スピロプラズマの運動を可能にするメカニズムを理解する上での鍵です。

研究成果の意義

研究結果は、スピロプラズマの特異な動きを支える基盤となるもので、今後のドラッグデリバリーシステムや微小モーターの開発にも応用が期待されます。スピロプラズマの運動制御技術は、病原菌に対する新しいアプローチを提供する可能性も秘めています。

研究背景

本研究は、長岡技術科学大学技学研究院物質生物系の藤原郁子准教授を中心として行われました。彼女の研究室では、MreBタンパク質の特異性とその機能に焦点を当てた研究が進められています。また、大阪公立大学の高橋大地研究員(現在は岡山大学異分野基礎科学研究所特別研究員)や宮田真人教授と連携し、多面的な視点からの研究が実施されました。

研究結果の公表

研究成果は、2025年7月7日に「Journal of Biological Chemistry」に掲載され、論文名は「A bacterial actin with high ATPase activity regulates the polymerization of a partner MreB isoform essential for Spiroplasmaswimming motility」となっています。研究がもたらした知見は、科学界にとって重要な一歩であり、細菌の運動機構の理解を深める一助となるでしょう。

今後も、この研究成果がどのように発展し、社会に貢献していくのか、注目が集まります。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。