岡山大学の国際的な基準策定がキャッスルマン病の診断を進化させる

岡山大学が打ち立てたキャッスルマン病の新たな道

近年、難治性の希少疾患「特発性多中心性キャッスルマン病(iMCD)」の診断が一層重要視される一方、これまで明確な国際的基準が存在せず、診断の難しさが医療現場や研究に影響を与えてきました。そこで、国立大学法人岡山大学が大きな一歩を踏み出しました。2025年に発表されたこの研究が、キャッスルマン病における診断のスタンダードを確立する手助けとなるのです。

特発性多中心性キャッスルマン病とは

iMCDは、全身にリンパ節の腫れや発熱、体液貯留などを引き起こす疾患で、症例によって多様な臨床像を呈します。この疾患は非常に珍しく、診断が難しいことから、患者にとっても医療技術者にとっても手強い存在でした。国際的な診断基準がないため、各国の医師が独自に判断するケースが多く、研究者の間でも議論が続いてきたのです。

初の国際的基準の確立

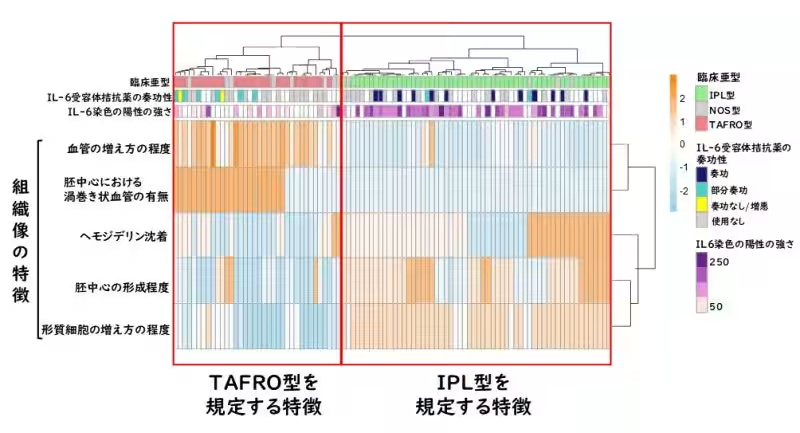

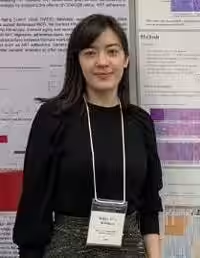

この課題を克服するため、岡山大学の西村碧フィリーズ講師や佐藤康晴教授らが中心となり、日本、アメリカ、そして欧州の専門家が集まり、国際的な組織診断基準を策定しました。具体的には、iMCDの亜型を定義するための5つの組織学的所見を用い、それを点数化・検証することで、診断の精度と再現性を高めることに成功しました。この重要な成果は、2025年6月に米学会誌「American Journal of Hematology」に発表され、広く注目を集めています。

研究の意義と今後の期待

今回確立された基準によって、世界中の研究者が同一の病理指標で症例を評価できるようになることが実現します。これにより、診断の質が向上するだけでなく、亜型ごとに異なる病因の解明や新たな治療法の開発の足がかりにもなると考えられています。特に、西村講師は「症状や治療反応性の違いとも関連しており、治療法の選択にも寄与する可能性がある」と述べており、さらなる研究推進が期待されます。

結論

岡山大学の取り組みは、難病の診断基準一つを超え、医療界全体における診断技術の進化をも促す重要な側面を持っています。今後、キャッスルマン病の解明と治療法の革新が進むことで、多くの患者に希望がもたらされることを願っています。岡山大学は、地域医療の発展だけでなく、国際的にも大きな影響を与える存在へと成長しているのです。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。