岡山大学、ヘリウムリサイクルネットワークを開始し研究活動を支援

岡山大学のヘリウムリサイクルネットワークについて

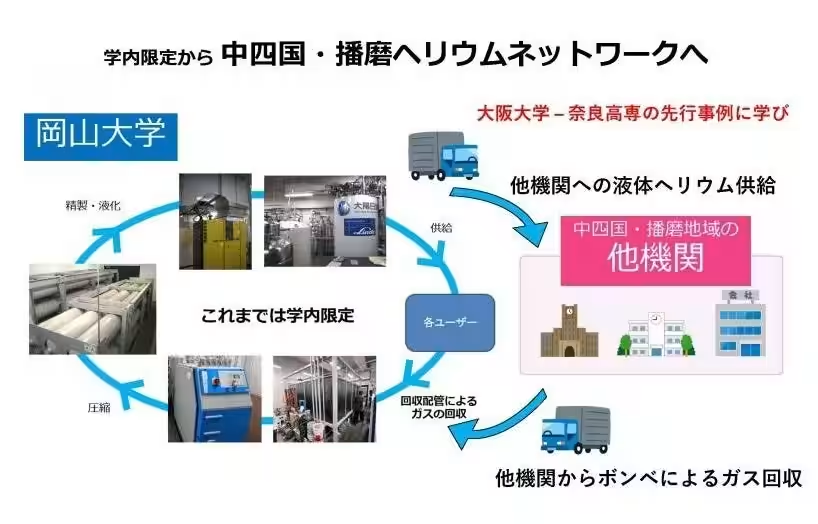

国立大学法人岡山大学(岡山市北区)は、ヘリウム資源の持続可能な活用を目指し「中四国・播磨ヘリウムリサイクルネットワーク」(通称:中四国・播磨HeReNet)の実証実験を実施しています。この取り組みは、限られた天然資源である液体ヘリウムを効率的にリサイクルし、安定的に供給することを目的としており、2025年9月に発表されました。

ヘリウムの重要性とその課題

液体ヘリウムは、多くの研究開発に不可欠な資源ですが、日本国内では生産されておらず、全量を輸入に依存しています。そのため、近年のコロナ禍や国際情勢の影響で価格が高騰し、多くの研究機関が必要な量を確保できない深刻な事態が発生しています。これにより、研究が妨げられ、公的資金を用いた研究活動にも影響を及ぼしています。

ヘリウムリサイクルの概要

岡山大学では、すでに液体ヘリウムの液化装置を保有しており、利用されたヘリウムガスを回収し再液化するシステムを構築しています。「中四国・播磨HeReNet」はこの取り組みを拡大し、大学や高専と連携しながら、発生したヘリウムガスを効率的に回収する仕組みを整えています。その一環として、2025年の計画に沿った実証実験が行われています。

実証実験のプロセス

実験は、岡山大学津島キャンパス内の自然生命科学研究支援センター極低温室で実施され、大学の技術職員や研究者、企業関係者などが参加しました。これらの実験では、ガスボンベからのガスの回収や、圧縮機を利用したガスボンベへの詰め替えが行われ、その成功が確認されています。

さらなるフェーズでは、研究設備から発生したヘリウムガスを効率的に回収する方法を模索し、実験を重ねていく予定です。これにより、ヘリウムの供給が安定化し、広域リサイクルの実現を目指します。

今後の展望

岡山大学は、文部科学省からの支援を受けて、老朽化が進んでいるヘリウム液化装置を2026年度末までに更新する計画も進めています。この取り組みを通じて、大学は地域の中核となる研究機関としての役割を果たし、研究開発の活性化を図ります。

「中四国・播磨HeReNet」の設立によって、近隣の大学や高等専門学校、研究機関、さらには企業との協力が進むことで、日本全体の研究力向上にも寄与できると期待されています。この取り組みを通じ、岡山大学は「イノベーション創出の知と技のメッカ」として、地域と共に未来を育む研究機関としてさらなる飛躍を目指しています。

今後も、ヘリウムリサイクルの進展に注目し、岡山大学の取り組みに期待が寄せられています。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。