次世代AIが解明した磁性材料のエネルギー損失とEV開発の未来

次世代AIが解明した磁性材料のエネルギー損失とEV開発の未来

近年、電気自動車(EV)の普及が進む中で、効率的なモーター技術の開発が求められています。そんな中、東京理科大学、筑波大学、岡山大学、京都大学の研究グループが発表した研究成果が注目を集めています。彼らは次世代の説明可能AI「拡張型自由エネルギーモデル」を活用し、実用的な磁性材料のエネルギー損失の原因を解明しました。

磁性材料のエネルギー損失とは

電気自動車のモーターに使われる磁性材料は、その特性によってエネルギー損失を引き起こします。この「鉄損」とも呼ばれる損失は、モーター全体の約30%を占め、実に年間約6億トンものCO₂排出に相当します。これまでは、このエネルギー損失のメカニズムが不明であったため、材料設計において大きな障害となっていました。

次世代AIで「見える化」

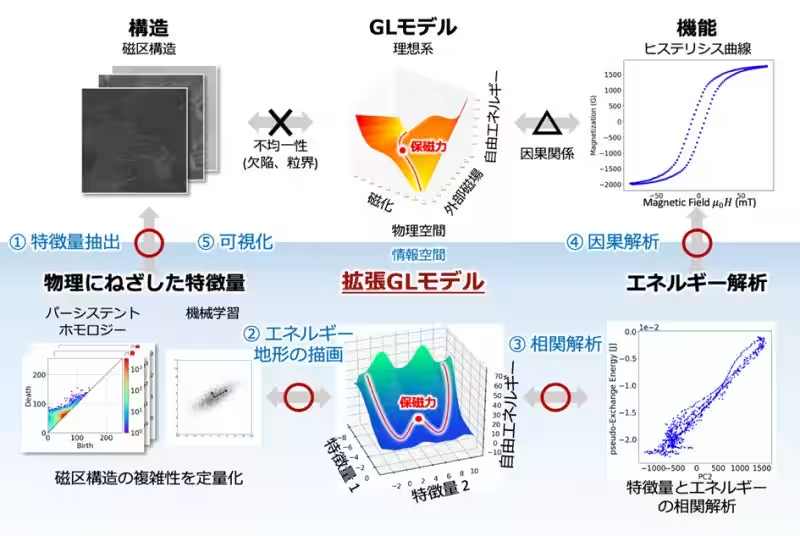

今回の研究では、特に無方向性電磁鋼板という実用材料を対象に、次世代AIを用いてその解析を行いました。AIは、数学のトポロジーと熱力学の自由エネルギーの概念を組み合わせることで、材料の構造と機能、さらにはエネルギー損失の因果関係を明確にすることに成功しました。

顕微鏡画像を使ってエネルギー損失の増加が見られる箇所を可視化し、特に複雑な磁壁の役割を詳細に識別できるようになったことで、今後の材料開発に新たな道を示しています。このアプローチは、磁性材料に限らず、半導体や電池材料などにも応用可能性があるため、環境エネルギー材料の進化が期待されます。

研究の意義と今後の展望

この研究成果は、物理とデータ科学の融合により、次世代の説明可能AI技術を具体化したものであり、「AI for Science」の道を拓くものです。今後の展望としては、エネルギー利用の最適化を通じて、持続可能な社会の構築に寄与することが期待されています。

研究は2025年7月15日に国際学術誌『Scientific Reports』に掲載される予定で、学術界と産業界において大きな反響が予想されています。これにより、より効率的な電動モーターの開発が進み、持続可能な未来への貢献が期待されています。

このように、次世代AIの活用によって新たに得られた知見は、EV開発における重要な進展となることが期待されます。今後の研究成果に注目が集まる中、我々の生活に革新をもたらす可能性が広がります。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。