家庭の電気代高騰問題とその節電対策を考える

家庭の電気代高騰とその節電対策

近年、物価の高騰が電気代にも影響を及ぼし、家庭の家計を直撃しています。株式会社ECODAが実施した「電気代高騰に伴う家庭の節電対策」に関する調査によって、家庭での節電意識や実際の対応状況が明らかになりました。

電気代高騰の現状

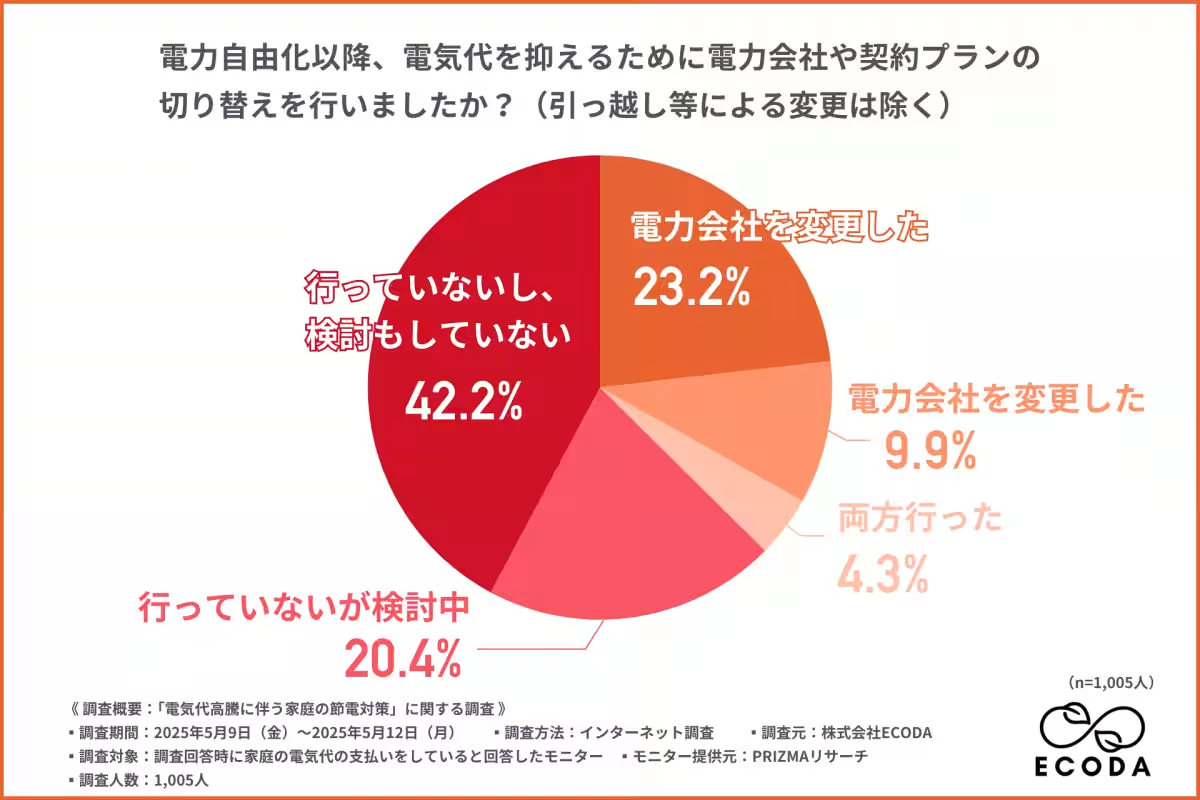

調査によれば、電気代の高騰を実感している家庭は9割以上に達しています。しかし、電力自由化から9年が経過したにもかかわらず、実際に契約内容を見直した家庭は4割にも満たないという現実があります。なぜこのような状況が生じているのでしょうか。

節電意識の実態

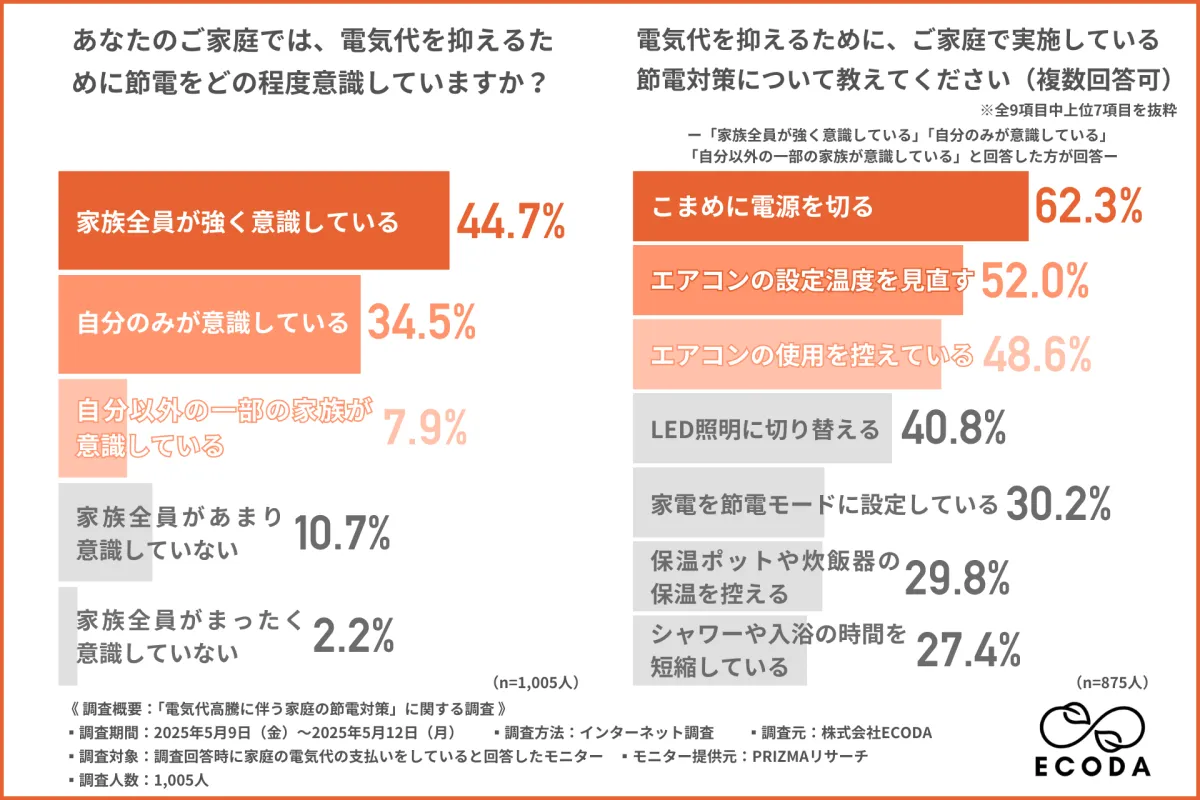

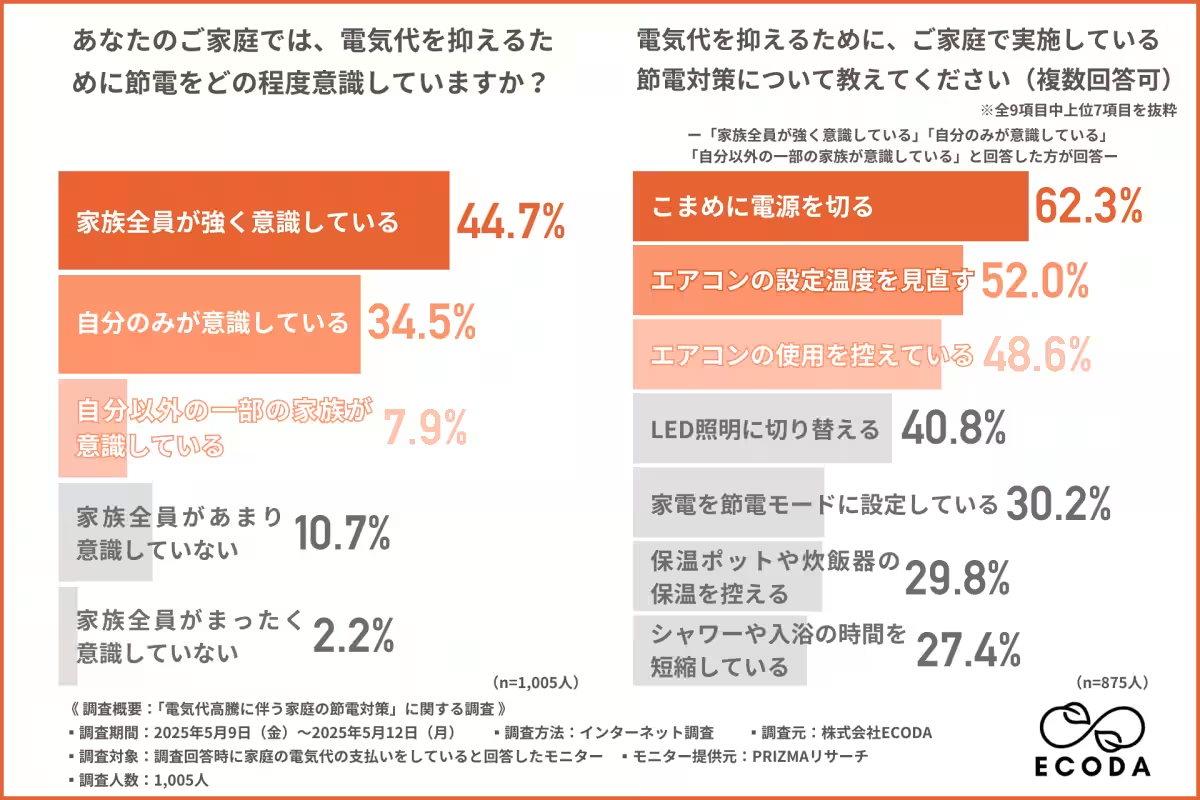

調査の結果、節電に対する家族全体の意識は様々ですが、44.7%の家庭が皆で強く意識していることが分かりました。それでも、約3割は個人に節電意識が偏っていることがわかりました。このような意識のバラつきは、実際の行動にどう影響しているのでしょうか。

実施されている節電対策では、『電源をこまめに切る(62.3%)』『エアコンの設定温度を見直す(52.0%)』『エアコンの使用控え(48.6%)』が主に挙げられ、基本的な行動が定着していることがうかがえます。特にエアコンに関する対策が上位にある点は、今年も猛暑が予想される中での意識の表れでしょう。

節電の効果とその限界

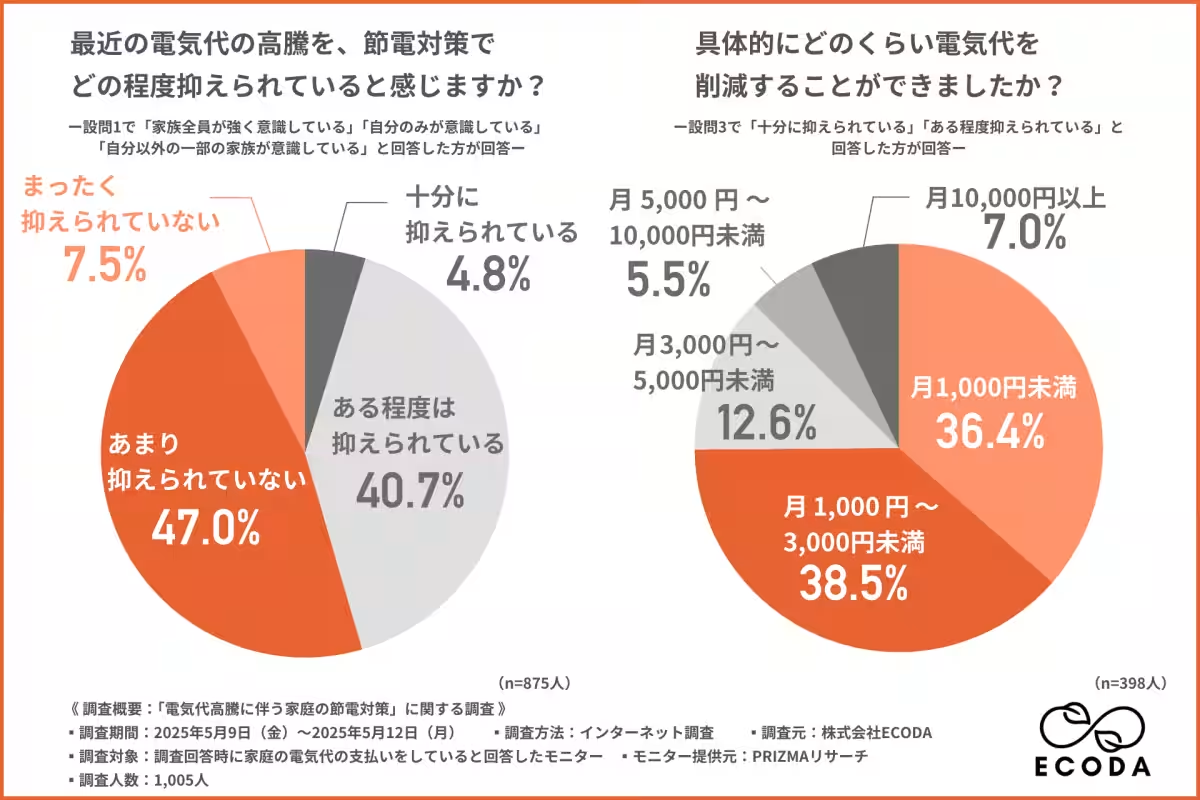

しかし、これらの対策を講じても「十分な効果を感じていない」と答えた家庭が過半数を超えました。具体的には、月1,000円〜3,000円程度の削減を実感している家庭が多く、対策を講じても削減額は限定的であることが示されています。

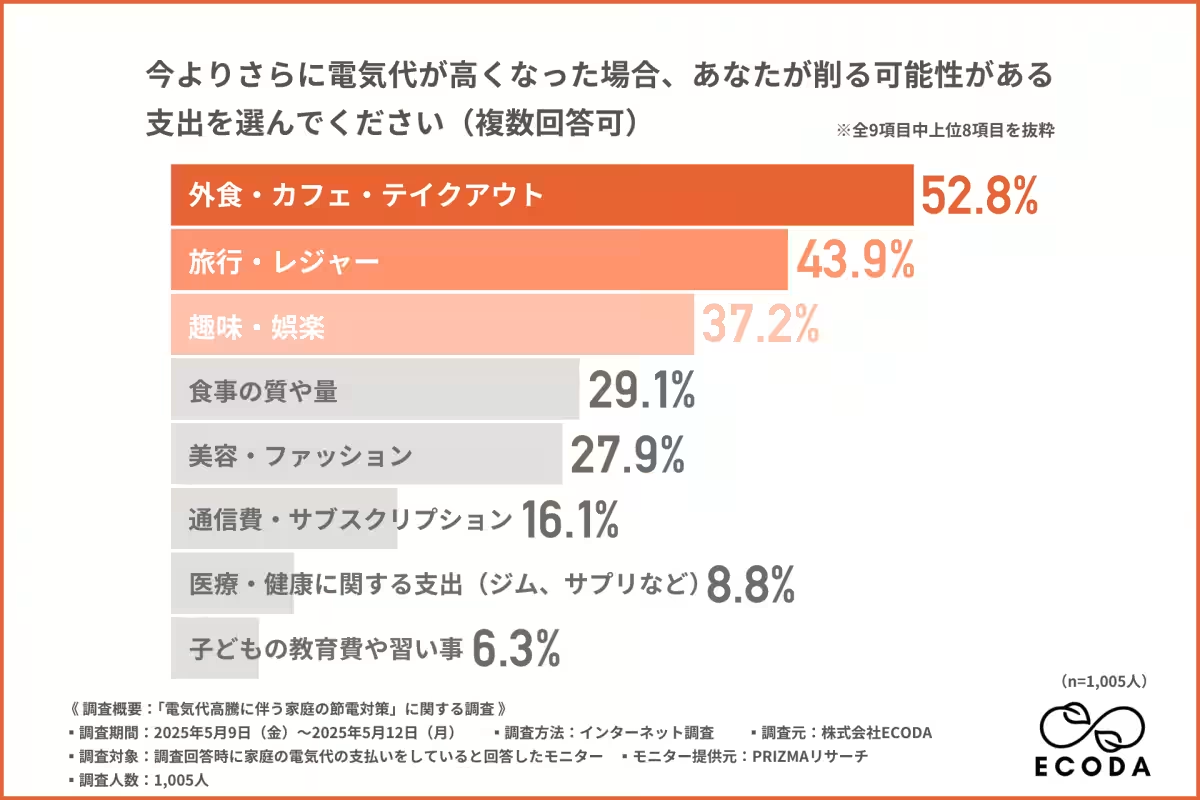

また、今後さらに電気代が上昇した場合、他の生活費へ影響が及ぶという懸念も多くの家庭から上がっており、特に外食やレジャーといった「生活のゆとり」に関わる支出が最初に削減対象になることが分かっています。

契約変更の認知度

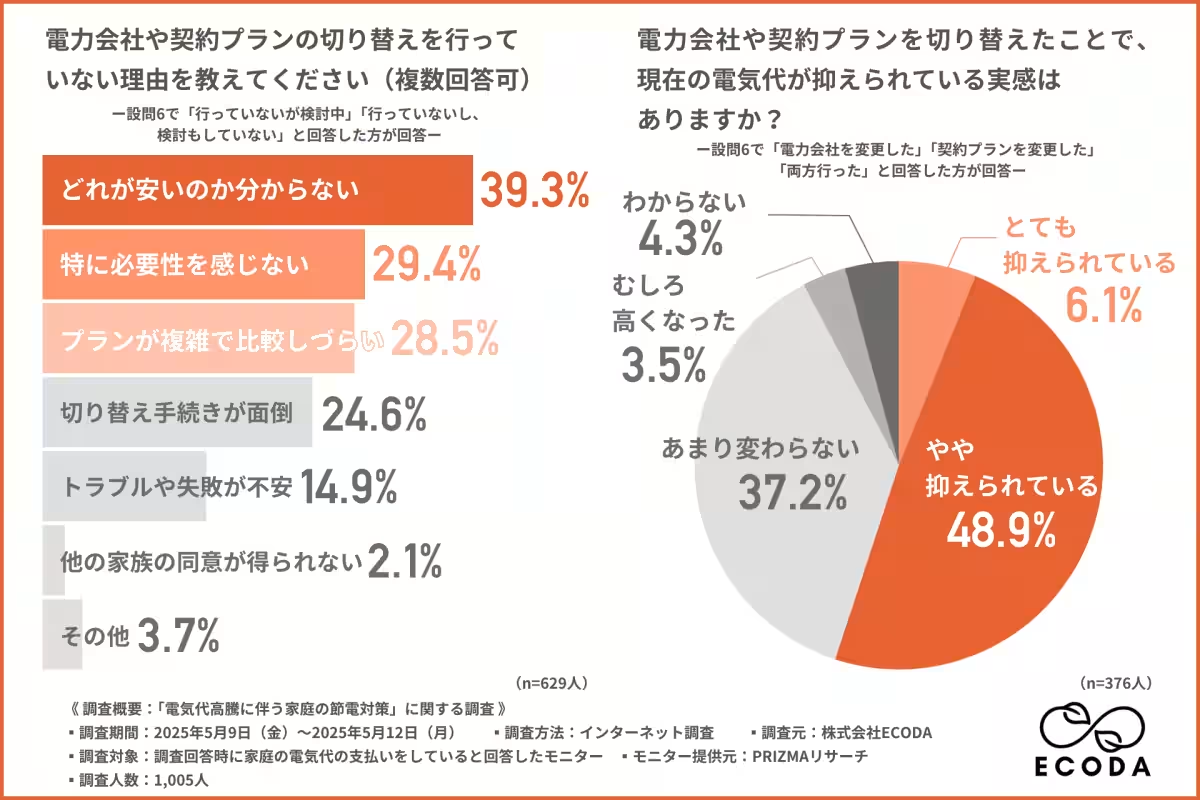

電力自由化による契約見直しの有無についても調査され、契約変更を行った家庭は合計で4割以下でした。「どれが安いのかわからない」や「プランの複雑さ」が障壁となっており、情報収集の困難さが浮き彫りになっています。

自家発電の必要性

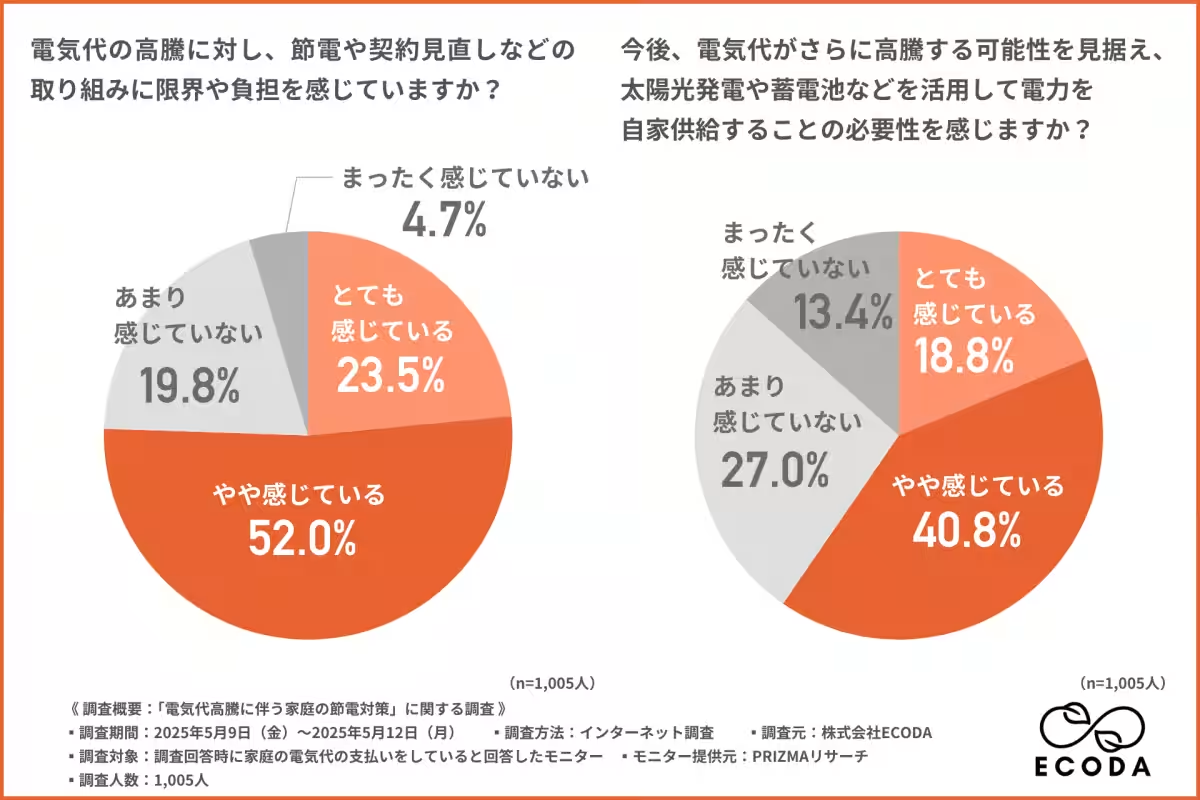

調査結果から、約8割の家庭が節電や契約見直しに対して負担や限界を感じていることがわかりました。今後、太陽光発電や蓄電池の導入が現実的な選択肢として期待されています。エネルギーを自家発電することで、長期的な電気代の削減が可能になるため、注目が高まっています。

まとめ

今回の調査から、家庭の電気代高騰は深刻な問題であり、節電への取り組みにも限界が見えていることが浮き彫りになりました。これからは、意識せずに自然に節電につながる仕組みや、自家発電の導入を考える時期が来ているのかもしれません。ECODAでは、太陽光発電システムと蓄電池の導入を進め、多くの家庭に持続可能なエネルギー選択肢を提供しています。詳しくはECODAの公式サイトをご覧ください。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。