岡山大学によるデータ共有とオープンサイエンスの意見交換会開催!先進的な取り組みを共有

岡山大学が進めるデータ共有とオープンサイエンス

国立大学法人岡山大学(岡山市北区、学長:那須保友)は、2025年7月30日と31日に津島キャンパス岡山大学創立五十周年記念館において、「データ共有・オープンアクセス(OA)/オープンサイエンス(OS) 大阪大学-岡山大学 意見交換会」を開催しました。この会議には、大阪大学の古谷浩志教授や唐牛譲准教授、甲斐尚人准教授をはじめ、延べ100名以上の参加者が集まり、今後の研究・データ共有体制について活発な意見交換が行われました。

意見交換会の目的

会の冒頭では、畑中耕治主任URAが開催目的を説明しました。彼は「DX化、AI対応、リモート化、自動化に加え、データ共有からオープンアクセス(OA)やオープンサイエンス(OS)へ移行する必要性」を強調し、関係者全員で今後の課題を認識・共有し、次のアクションにつなげることを目指していると述べました。

データ共有に関するプレゼンテーション

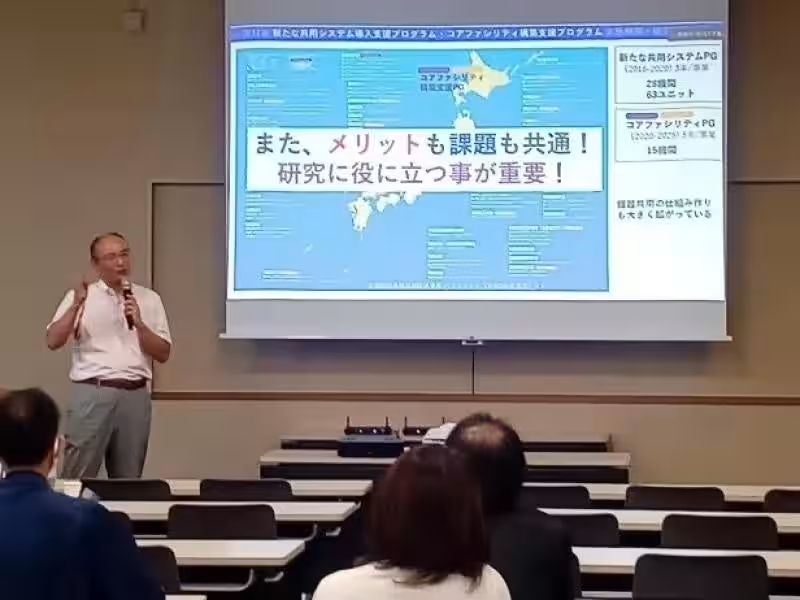

「データ共有」について、松本尊道主査が国の方針や本学の計画を踏まえて、共用機器の計測データに関する現状と問題を説明しました。その後、唐牛准教授は「大阪大学の全学機器共用システム」について講演し、研究設備・機器共通予約システムの取り組みや、利用実績、共用機器の測定データの共有についての問題提起が行われました。

次に、古谷教授が「共用機器と研究データ管理」に関する話を進め、小規模分析室向けのデータ集約・配信システムの開発について詳しく説明しました。また、機関ストレージを設ける必要性も強調されました。

オープンアクセスとオープンサイエンスの重要性

意見交換会では、オープンアクセス(OA)とオープンサイエンス(OS)の推進も重要なテーマとして扱われました。窪木コア長が「これらは研究の進展や社会への貢献に必須であり、国の科学技術・イノベーション基本計画でも推進が明記されています」と述べています。本日はこれらの進展に必要なアクションについて、貴重な議論が交わされました。さらに、山本聖二研究協力課長が本学の研究データポリシーや今後の課題についても触れました。

持続可能な取り組みの展望

甲斐准教授は「オープンサイエンス時代における研究データマネジメント」について説明し、国内外の動向や研究データマネジメントの実践例を紹介しました。意見交換会の後にはランチミーティングが設けられ、参加者同士の議論はさらに深化しました。

この意見交換会を通じて、岡山大学はデータ共有に関して具体的なアクションを始め、オープンアクセス(OA)およびオープンサイエンス(OS)のさらなる推進を目指します。地域に根ざした特色ある研究大学としての役割にご期待ください。

今後の展望

岡山大学は持続可能な開発目標(SDGs)にも取り組んでおり、地域貢献を重視した研究活動を進めています。今回の意見交換会は、地域中核・特色ある研究大学としての存在感を高めるための重要なステップとなるでしょう。岡山大学のさらなる活動に注目が集まります。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。