岡山大学、光合成の鍵「チラコイド膜」に新たな知見を発表

岡山大学、光合成の鍵「チラコイド膜」に新たな知見を発表

2025年8月31日、国立大学法人岡山大学は光合成に欠かせない「チラコイド膜」について、原始シアノバクテリアによる再構築が可能であることを明らかにしました。この研究は、植物の環境への適応力や光合成の効率を高める大きな可能性を秘めています。

チラコイド膜の重要性

光合成は植物が太陽光を取り入れ、二酸化炭素を有機物に変換し、酸素を放出する過程過程であり、地球の生態系にも重要な役割を果たしています。この反応はチラコイド膜と呼ばれる膜構造で行われるため、チラコイド膜の存在が決定的に重要です。特に、チラコイド膜の形成にはタンパク質「VIPP1」が関与しており、これが進化的にどう発展してきたかは、これまで十分に解明されていませんでした。

研究の着想

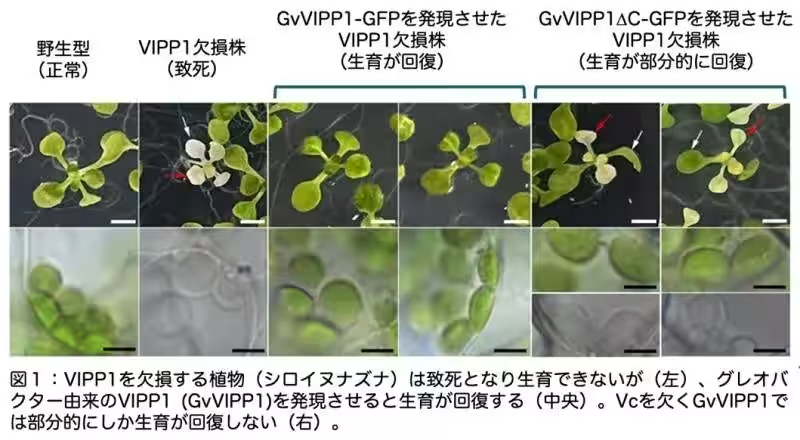

岡山大学の坂本亘教授らのチームは、原始的なシアノバクテリアである「グレオバクター」に注目しました。この微生物はチラコイド膜を持たないにもかかわらず、VIPP1タンパク質を有していることが発見されました。さらに、このVIPP1が高等植物でもチラコイド膜の形成を促進することが判明しました。

Vc配列の発見

研究によると、VIPP1が持つ特定のアミノ酸配列「Vc」が、チラコイド膜の形成に不可欠であることが示されました。このVc配列は、極限環境に耐性を持つ古細菌などの祖先タンパク質にも見られ、進化的に膜保護機構として獲得された可能性が示唆されています。これは単に光合成に限らず、多様な条件下での適応へとつながる発見です。

未来への期待

この研究の成果は、チラコイド膜の強化に役立ち、植物の環境耐性や光合成効率を向上させる技術の開発につながることが期待されています。チラコイド膜の進化の過程が新たに示されたことで、研究者たちは今後の応用研究に向けてのさらなるステップを踏むことができるでしょう。また、これは持続可能な農業や食料生産の未来にも寄与する可能性があります。

今回の発見は2025年8月18日、国際科学誌「プラントフィジオロジー」に論文として掲載され、広く知られることとなりました。これからの研究活動には、国際的な注目が集まることでしょう。

まとめ

岡山大学の最新の研究は、光合成過程の理解を深めるものであり、地球環境の持続可能性を追求するための重要な一歩です。今後の成果に期待がかかります。岡山大学は、引き続き革新的な研究を進め、世界に貢献する理念を掲げています。詳しい研究内容は岡山大学の公式サイトをチェックしてみてください。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。