岡山大学と岩手大学が進めるヘリウムリサイクル事業の意義と展望

岡山大学と岩手大学が進めるヘリウムリサイクル事業の意義と展望

国立大学法人岡山大学の研究チームは、2025年10月17日に岩手大学を訪れ、ヘリウムリサイクルに関する意見交換を行いました。この取り組みは、地域の研究・教育機関が連携して持続可能な研究基盤を築くための重要なステップとなります。

ヘリウムリサイクル事業とは?

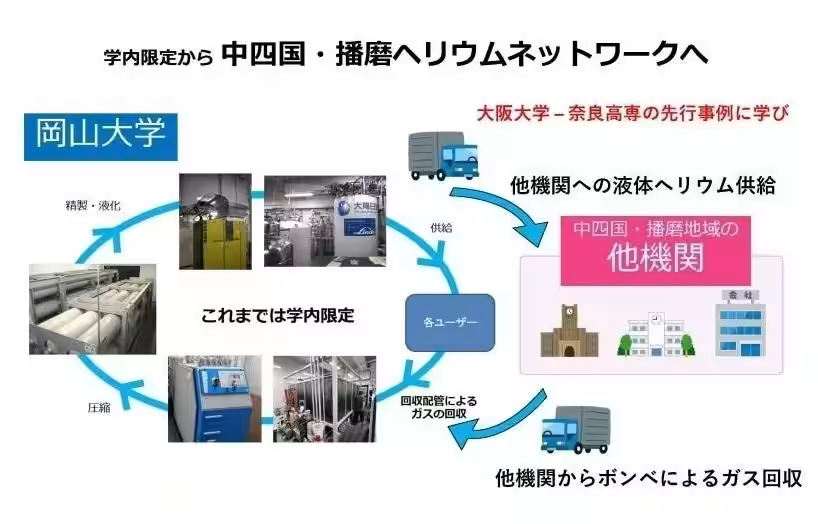

ヘリウムリサイクル事業「中四国・播磨ヘリウムリサイクルネットワーク(通称:中四国・播磨HeReNet)」は、使用済み設備からヘリウムを回収し、その再利用を目指すプロジェクトです。特に、MRI装置などから発生するヘリウムの回収システムが構築されることを展望しています。このプロジェクトにより、ヘリウムの安定供給が可能になり、さらなる研究の促進が期待されています。

意見交換会の内容

意見交換会には、岡山大学から畑中耕治副タスクフォース長、技術職員、事務職員が参加し、岩手大学からは技術部の千葉寿第一技術室長をはじめ、技術職員やURAが出席しました。会では、岩手大学と共同開発されたスマートスピーカー制御器「WAN-WANシステム」についても紹介され、研究機器の効率的な運用に関する情報が共有されました。

岡山大学側は、ヘリウムリサイクルに向けた取り組みや、今後の研究支援体制について説明しました。その中でも「岡山大学次世代研究者挑戦的研究プログラム(OUPRING/OU-BRIDGE)」が注目を集め、地域の研究機関との連携を強化していく姿勢が示されました。

施設見学と今後の展望

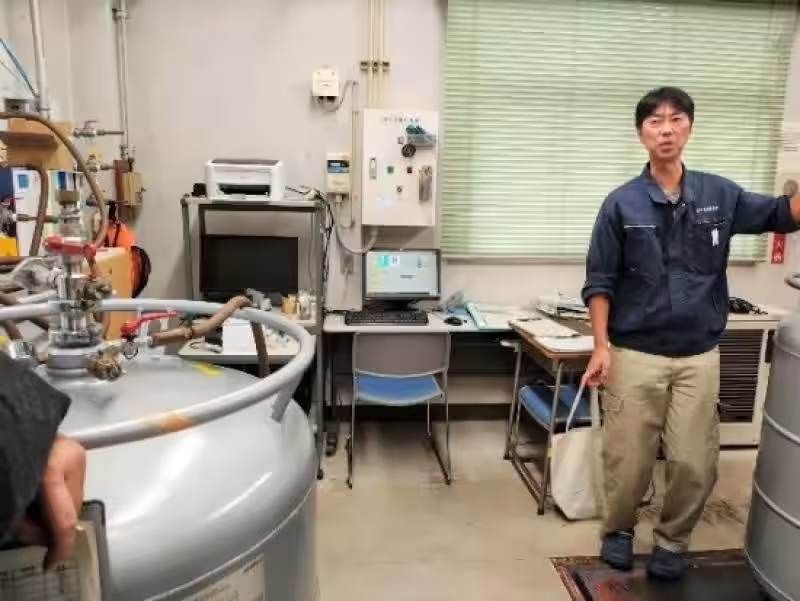

会合の後、岩手大学の極低温発生装置室を見学し、ヘリウム液化装置などの先端設備を直接確認しました。実際の施設をどう運用するかが今後の課題として浮き彫りになり、両大学の協力体制がさらに強化されることが期待されます。また、ヘリウム回収システムの実施状況や、今後の課題についても活発な話し合いが行われました。

ヘリウムリサイクルの重要性

ヘリウムは多くの先進的な研究に欠かせない物質ですが、希少資源でもあります。そのため、ヘリウムをより有効に利用することが求められています。岡山大学と岩手大学の取り組みは、地域の大学が連携して持続可能な研究環境を支える一助となります。これは国内の研究力の向上にも寄与し、イノベーションの創出につながるでしょう。

まとめ

岡山大学と岩手大学の共同取り組みにより、ヘリウムリサイクル事業は一層加速されることが期待されています。地域中核の研究機関が協力することで、研究者の挑戦を支え、地域全体の研究基盤が活性化することが望まれます。次世代の研究者育成や、持続可能な開発を目指すこのプロジェクトに、ぜひ注目していきたいと思います。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。