岡山大学が提唱する新たな知の形、ワークショップ開催

岡山大学が推進する「総合知」の新たな可能性

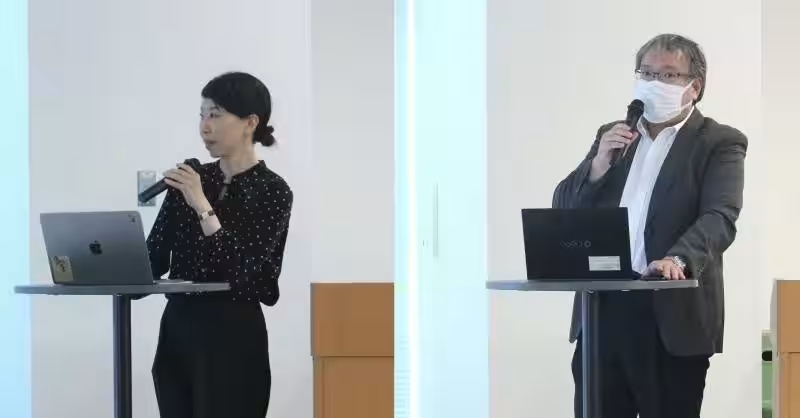

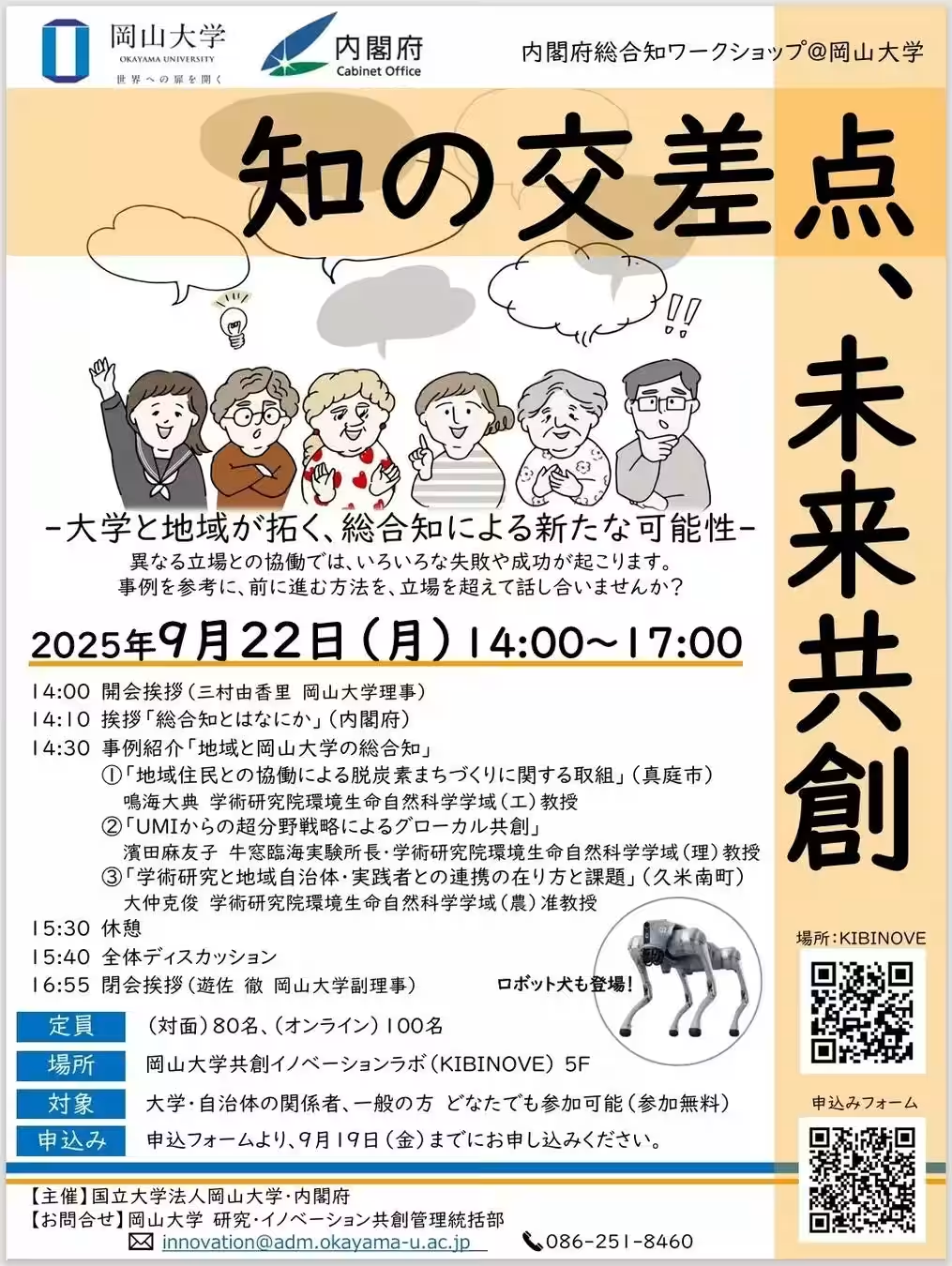

2025年9月22日、国立大学法人岡山大学は総合知をテーマとした「総合知ワークショップ~知の交差点、未来共創~」を津島キャンパスの共創イノベーションラボ(KIBINOVE)で開催しました。このワークショップには、大学の教職員、学生、地域の自治体関係者、企業から約100名が参加し、知の融合による社会課題の解決を目指しました。

総合知とは何か?

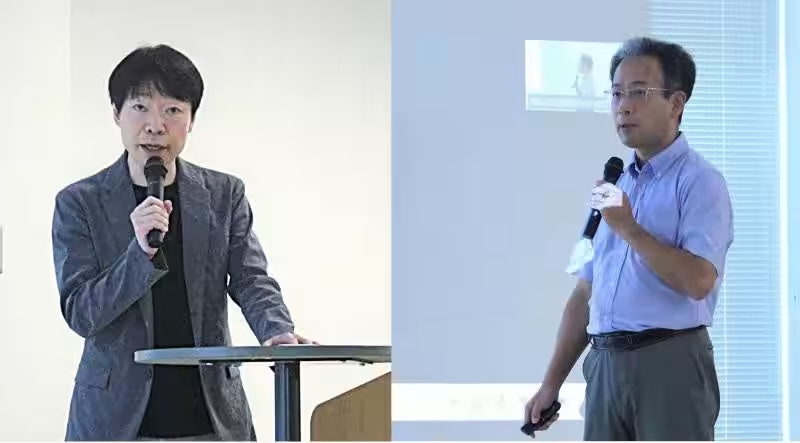

「総合知」は自然科学と人文・社会科学を絡ませ、さまざまな知を一つにまとめて活用する新しい学問の形です。この考え方は、持続可能で強靱な社会の実現に貢献することを目指しています。ワークショップでは、この理念が国の政策の中でどのように位置づけられているかについて、内閣府の藤田英睦上席政策調査員が説明しました。

具体的な取り組みの紹介

さらに、岡山県の真庭市をフィールドに、市民会議を通じたカーボンニュートラル実現のための取り組みについて、鳴海大典教授が具体的に紹介しました。このプロジェクトは地域住民との協働を大切にしながら進められています。

次に、濱田麻友子所長が海洋生物多様性の監視に必要な先端技術、環境DNA解析を用いた研究について報告しました。彼女は、地域社会と海洋資源のつながりを活かした「グローカル共創」の可能性についても触れました。

大仲克俊准教授は、人口減少が進む地域で大学と地域の若手実践者との協力による新たな事業体モデルの創出について講演し、地域課題に寄り添った学問の在り方を提案しました。

総合討論の熱気

ワークショップの後半は、内閣府の中山忠親上席科学技術政策フェローを司会に、総合討論が行われました。参加者全員が一体となって地域の課題について議論し、ボトムアップ型のアプローチが地域住民にとって有効である点、大学がニュートラルな役割を果たせることが確認されました。特に、問題意識を共有する仲間作りの重要性と、大学における流動性を高める人材の確保が話し合われました。

結論と今後の目標

最後に、岡山大学の宇根山絵美学術研究推進本部長が閉会の挨拶を行い、大学の知を社会に還元する「総合知」の活用を今後も続けていく考えを表明しました。このような取り組みは、地域中核・特色ある大学として岡山大学が果たす役割を強化し、持続可能な社会の実現に向けた大きな一歩となるでしょう。

今後も、岡山大学の新しい知の創造に期待がかかります。地域と世界をつなぐ新たな知の実現に向けて、さらなる活動に注目したいと思います。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。