地方から生まれる新しい循環モデルと環境業界の未来展望

地方から生まれる新しい循環モデルと環境業界の未来展望

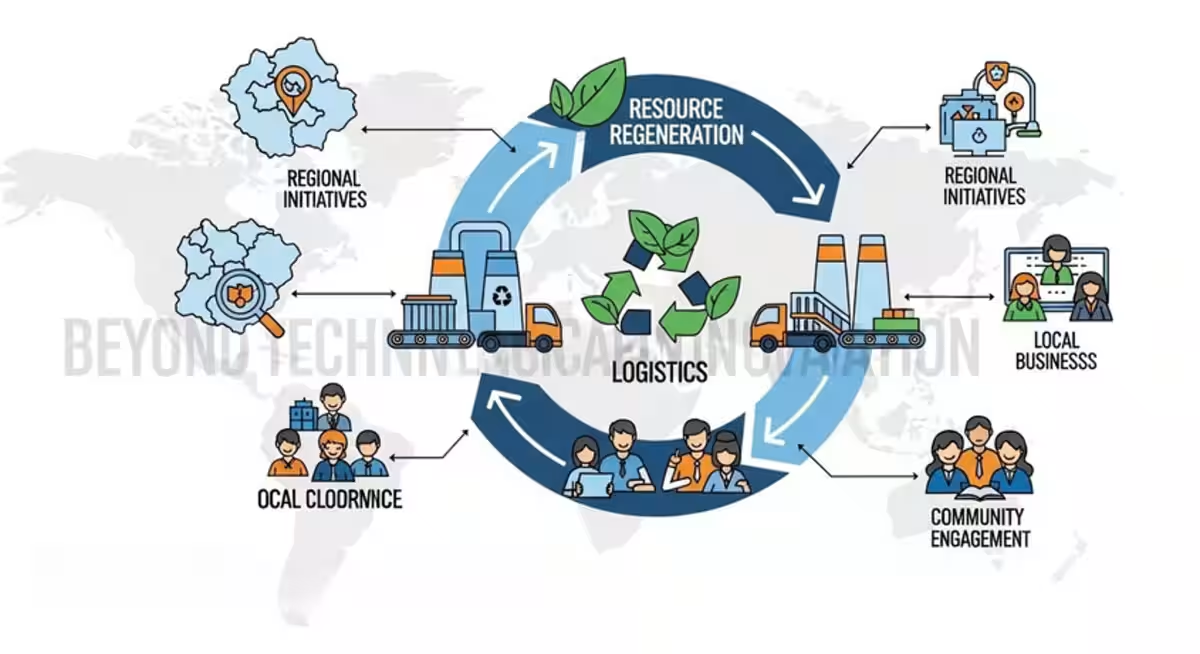

岡山県の環境ベンチャー「次の灯株式会社」が取り組む革新的な循環モデルが、地域経済と環境問題を同時に解決しつつある。このモデルは、廃棄されてきたディーゼル排気を資源として再生し、CO₂の排出量を最大45%削減することに成功している。具体的には、ディーゼル車から排出される微粒子を浄化する装置「DPF(ディーゼル微粒子フィルター)」が再資源化され、再び市場に流通できる製品として生まれ変わる。この「循環型リビルトシステム」は、廃棄された部品を再利用することで環境負荷を軽減するだけでなく、産業効率をも向上させている。

継続する環境への取り組み

次の灯株式会社の取り組みは、単なる技術革新に終わらず、産業構造の根本的な転換を目指している。これまでの使い捨てを前提とした産業構造を見直し、地域に根ざした再資源化や人材育成を通じて新しい経済循環を実現している。特に、地方における雇用創出にも寄与しており、地域社会の再生や教育についても意識を高めている。

また、最近では自治体や大学とも連携し、「地域循環圏」の構築に向けた取り組みやカーボンニュートラル政策の整合性向上に努めている。このような実践は、単独の企業活動に留まらず、地域全体を巻き込みながら社会実験として機能している。さらに、国の掲げるグリーントランスフォーメーション(GX)推進や地域脱炭素ロードマップとも密接に関連しており、ますます注目を浴びている。

現場起点での新しいビジネスモデル

同社のリビルト事業に加え、燃料添加剤の販売や整備士の派遣、EVバッテリーの再資源化なども行っており、多面から環境問題と雇用の循環に取り組んでいる。このような多角的なビジネス展開は、地域経済の自立や雇用創出、脱炭素社会の実現に貢献している。

今後、同社はさらに東南アジアや欧州市場へのテスト販売を開始し、ハイブリッドバッテリーや触媒、レアメタルの再生技術の開発を進めている。2026年には、CO₂排出削減効果を可視化する「CO₂スコアリングシステム」のリリースも予定しており、岡山から世界に向けてその成果を発信していく予定だ。

まとめ

次の灯株式会社の取り組みは、環境問題解決への新たなアプローチを示す重要な例である。廃棄物を「資源」と捉える発想や、地域から発信される循環型産業モデルの重要性が、今後の社会にどのようなインパクトを与えるのか、その動向に注目が集まっている。サステイナブルな社会の実現に向けて、こういった地方の革新的な企業の活動が、ますます重要になるだろう。地域の資源を活かし、持続可能な未来を切り拓く次の灯株式会社の挑戦が、今後のビジネスのモデルとしてもいろいろな場面で模範となることを願っている。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。