農家からの直送、令和の米価を考える特集の魅力と深層

農家からの直送、令和の米価を考える特集の魅力と深層

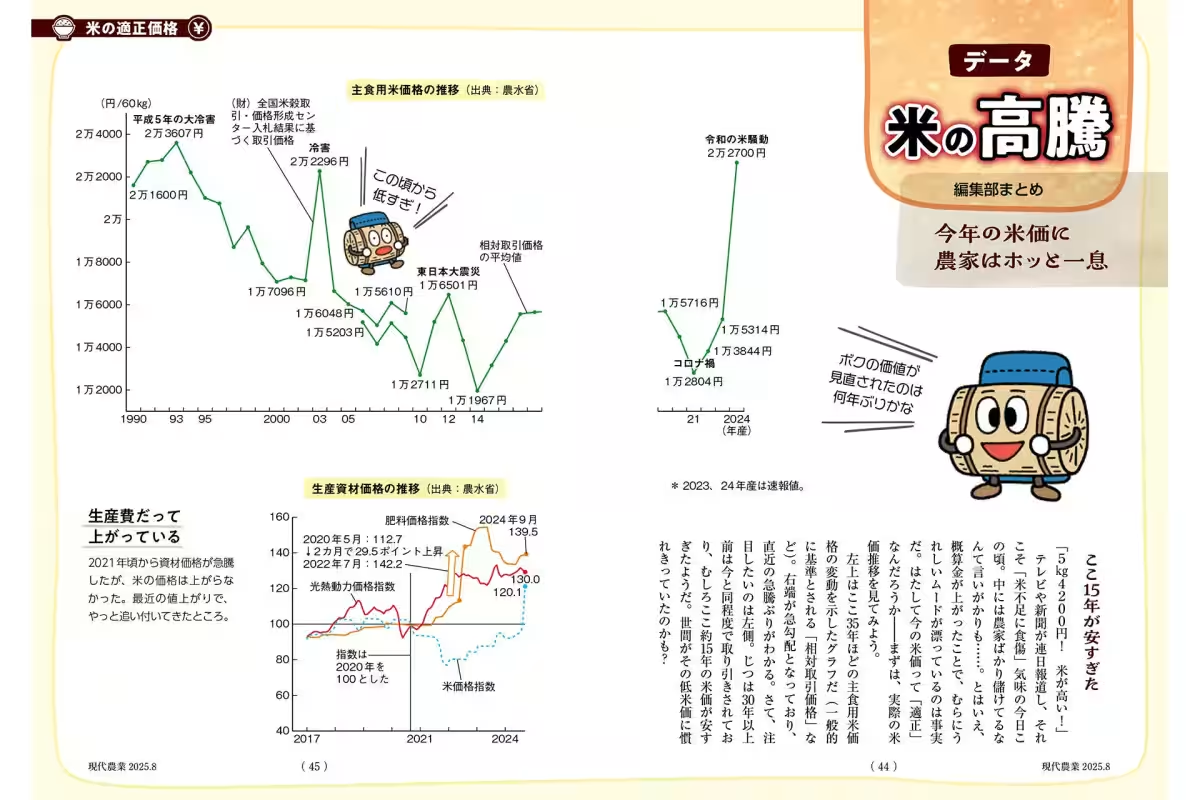

近年の「令和の米騒動」は、農業と食の未来に向けて私たちに多くの問いかけをしています。『現代農業』8月号でも、この流れを受けて、農家からのリアルな声を取り入れた特集が組まれました。アナウンサーやコメンテーターたちが発信している適正価格という言葉ですが、実際に生産者の意見はどれほど届いているのか、多くの人々が関心を寄せています。この特集を通じて、農家たちの実情や「米の適正価格」について考えていきましょう。

農家の現実と適正価格の模索

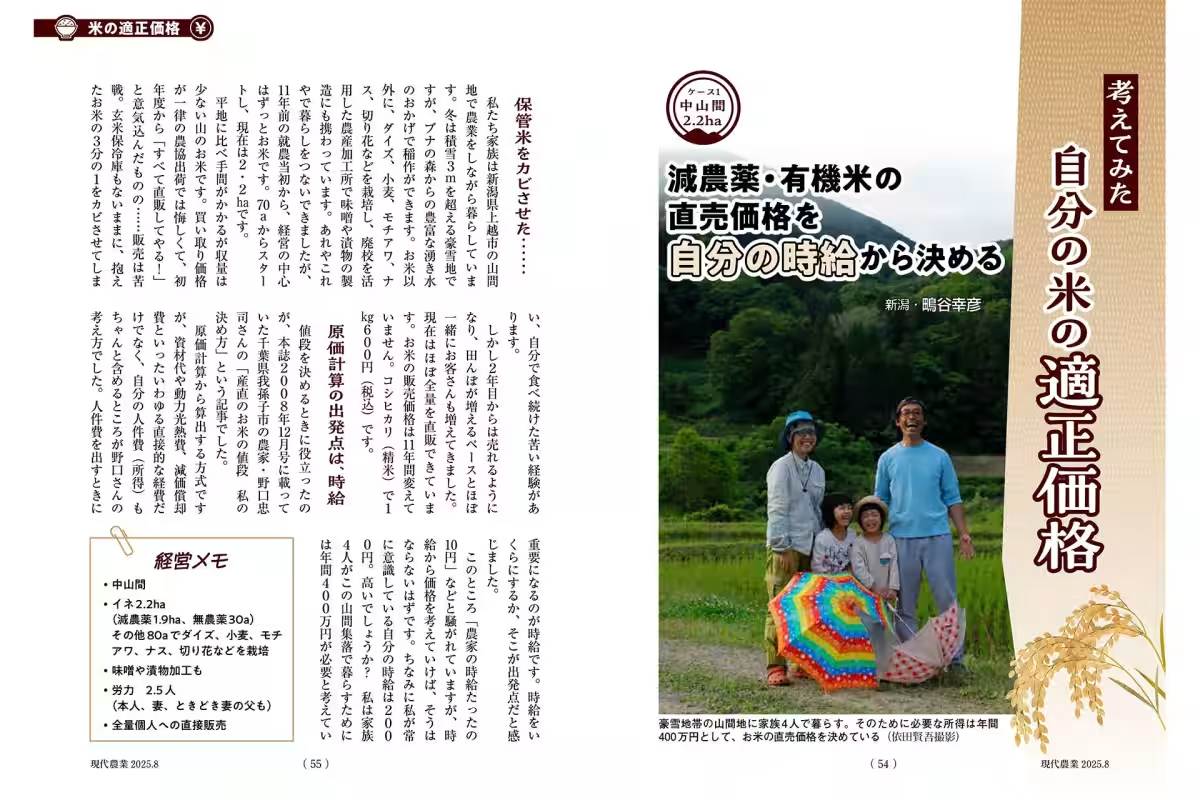

昨今値上がりが続く米。その背景には、直売所やネット産直を行う農家からの声が影響しています。「消費者に負担をかけたくない」と思いつつも、上昇する経費を考えると、適正な価格を模索せざるを得ない状況が伺えます。特集では、農家たちが自らの経済的基盤を支えるために決めた「適正価格」への取り組みが紹介されています。例えば新潟の小規模農家は家庭の年収から逆算しなければならないという現実が映し出されていました。

市場流通と「関係性の米価」

米の価格には「商品としての米価」と「関係性の米価」の二つの側面があります。市場任せでは価格は不安定になりがちですが、農家と消費者が信頼関係を築けば、安定した「関係性の米価」を形成できます。これにより、米の価格は市場の波に煽られず、安定する可能性が高まります。特集では、実際に農家たちが築いている関係性の重要性についても触れています。消費者が生産者の思いを理解し、直に支援することで、双方にとって幸福な環境が生まれるのです。

各地の農家の声

特集には、茨城の農家などが登場し、地域を支えるために飼料米の生産を続ける意義について語っています。「助け合いの精神が必要だ」と、他の農業従事者との絆を大切にする姿勢が消費者にとっても心強い存在です。また、高齢の農家が「消費者になりたくない」と、自家用米づくりを続ける姿にも感動しました。

これからの農業と価格設定

米の適正価格を考えるとは、ただ利潤を追求するだけではありません。それぞれの農家が抱える背景や価値観から生まれる価格設定が、地域の農業の持続可能性を高めます。編集部では、こうした多様な意見をもとに、農家あたりの適正価格を算出しました。どうしても一律に価格を決めるのは難しいという現実はあるものの、農家自身が責任を持つことで、より真摯な価格設定が実現可能です。

最後に

農農家と消費者の新たな関係構築が求められるこの時代、米の適正価格を見直すことは非常に意味のある行動です。次号の『現代農業』では、さらなる深い考察と農家の声を届けていく予定です。農業の未来について、この特集を通じて考えてみてはいかがでしょうか。農家の現実、消費者の思い。そしてその間にある「関係性の米価」。これが今後の農業と食文化を導くキーワードになるかもしれません。是非、書店で手に取ってご覧ください。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。