岡山大学、ダウラギリV峰初登頂50周年を祝う講演会を開催

岡山大学、ダウラギリV峰初登頂50周年の講演会を開催

2025年5月25日、岡山大学の津島キャンパス、岡山大学創立五十周年記念館において、特別な講演会が開かれました。その名も「ダウラギリV峰初登頂50周年記念講演会」です。この会は、1975年に岡山大学のネパールヒマラヤ学術登山隊がダウラギリV峰(7,618m)に成功裏に登頂してから、ちょうど50年となる節目を祝うため、そしてその精神や歴史を次世代に伝える目的で企画されました。

開会の挨拶と祝辞

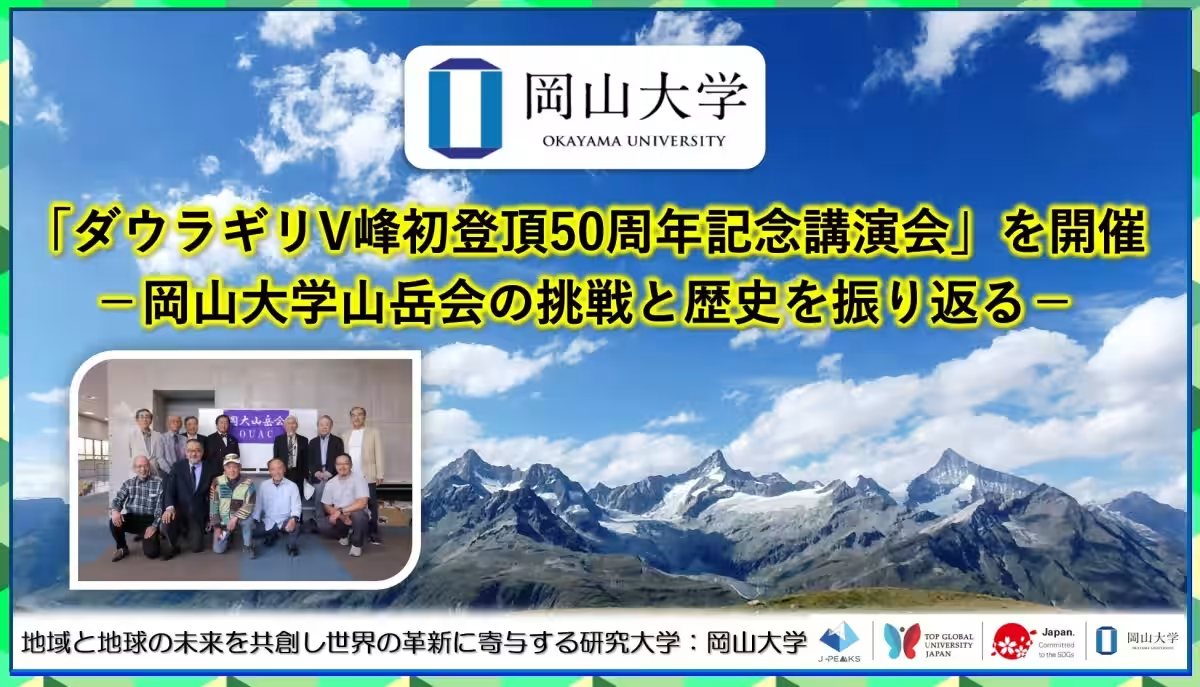

講演会は、岡山大学山岳会の事務局長である片山貴寛氏の開会挨拶から始まりました。その後、那須保友学長が祝辞を述べ、岡山大学の山岳会や登山への取り組みを称賛しました。香川弘昭山岳会会長もまた「ダウラギリ初登頂50周年」にちなんだ講演を行い、山岳会の歴史やその意義について回顧しました。

各時代の登山活動

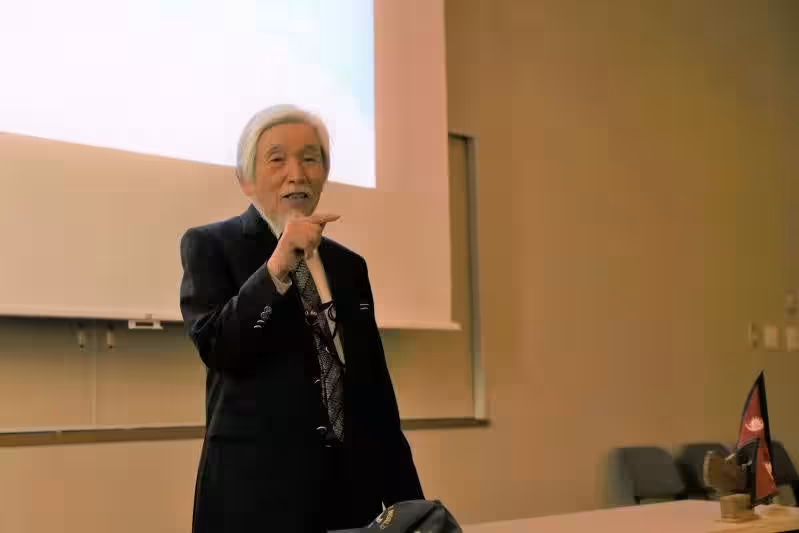

続いて、当時の隊員たちは各時代の学術登山や国際遠征に関する講演を行いました。まず、1967年以降の偵察活動について話をした石原武美氏は、ヒマラヤ遠征に向けた準備の重要性を強調しました。

1975年のダウラギリV峰登頂については、登攀隊長の定金司郎氏が「大山からヒマラヤへ」というテーマで、そのあゆみや当時の苦労、喜びを語り、登頂者の森岡政明氏は「登頂者に選ばれて」というテーマで自身の体験を共有しました。

さらに、湯本泰弘氏は隊員とシェルパの健康管理に関する取り組みについても話し、登山の安全性と支え合いの重要性に焦点を当てました。

その後、1979年のガネシュ・ヒマールII峰(7,015m)、1986年のトリプラ・ヒウンチュリ峰(6,553m)、1990年のガッシャブルムI峰(8,068m)などの遠征に参加したOBたちも、それぞれの経験とエピソードを披露しました。特に2000年代以降の活動も振り返り、現在の山岳会のあり方に繋がる道筋を確認しました。

登山活動を通じた国際的なつながり

講演会では、石原武美氏が「熱帯農業の体験からネパール農業への寄与」という題で、登山を通じて広がった国際的なつながりや学術的な成果についても触れ、登志の精神だけでなく、様々な分野との連携の重要性を伝えました。

閉会の言葉と次世代への希望

講演の締めくくりとして、山﨑裕晶氏が「大山からヒマラヤへ、そして再び大山へ」と題し、挑戦のリレーの重要性を説き、参加者に未来への希望を与えました。そして、岡山大学校友会「山の家」の修理プロジェクトについても触れ、次代へ向けた岡山大学のサポートを強調しました。

「岡山大学山岳会の長年の歩みを聞き、強い感動を覚えました」という香川会長の言葉が印象的でした。彼は、山岳活動において見えない部分が多く存在することを感じ、その背後に隠された思いや経験こそが貴重な財産であると語りました。

この講演会を通じて、岡山大学山岳会の精神は未来の世代へと継承されていくことでしょう。次世代の登山家たちへ強い意志と情熱が、岡山大学の活動を通じて育まれていくことが期待されます。地域中核・特色ある研究大学としての岡山大学の今後の取り組みに、ますます期待が募ります。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。