岡山大学が解明したオス同士の闘争と精子の移送の新しい関係

岡山大学が新たに発見したオスの闘争の秘密

2025年6月16日、岡山大学から驚くべき研究が発表されました。その内容は、オス同士の闘争が精子の移送能力にどのように影響するかというものです。同大学の大学院生である松浦輝尚さんと、宮竹貴久教授による研究は、特に大型甲虫のツヤケシオオゴミムシダマシを対象として行われました。

これまでの研究では、一旦戦いに負けたオスは次の交尾で精子の量を増やすと考えられていましたが、今回の発見はその常識を覆すものでした。オス同士の激しい戦闘の結果、敗れたオスは逆にメスへの精子の渡し方がうまくできず、その量が減少することがわかったのです。

この研究によって、オスの戦いがどのようにその後の繁殖成功に影響を与えるか、そのメカニズムが明らかにされました。

珍しい闘争行動の観察

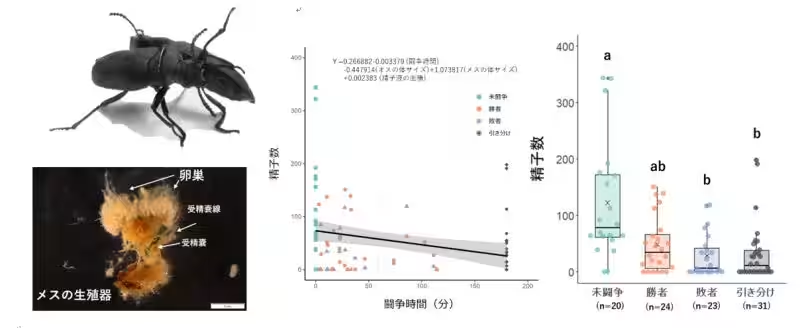

研究チームは、ツヤケシオオゴミムシダマシのオス同士が見せる独特な闘争行動に注目しました。特に脚をかみ合うという珍しい行動が観察され、これが敗者の後の繁殖能力にどのような影響を与えるのかを深く探求しました。

実験の結果、闘争が長引けば長引くほど敗れたオスがメスに渡せる精子の量は少なくなることが明らかになりました。この現象は、多くの生物に見られる「戦いに負けた者が次の機会に精子を増加させる」という既存の理論とは異なる結果を示しました。

また、オスの体のサイズも重要な要素であり、小型のオスほどメスに渡すことができる精子の量が多いことも発見されました。これにより、オスの大きさや闘争における戦績が、繁殖の成功に直結することを示すデータが蓄積されたのです。

今後の展望

今回の研究成果は、精子量の変化がオスの生存戦略にどれほど重要であるかを示しており、さらなる昆虫行動学の研究の新しい道を切り開くことが期待されています。松浦さんも「多様性の高い昆虫の世界で新たな発見がたくさん埋もれていることを感じます」と語っており、今後の研究への意欲を示しています。

岡山大学のこの新たな成果は、動物行動の理解を深めるものであり、生態学的な観点からも重要な意義を持つものとなるでしょう。

研究結果を発表した論文は、Springerの「Journal of Ethology」に掲載され、国際的にも広く注目を集めていることから、今後の研究にも大きな影響を与えると考えられます。

参考リンク

今回の研究成果は、オス同士の闘争が繁殖にどのように影響するのか、その複雑なメカニズムを明らかにする新たな一歩となりました。これからの研究展開に期待が寄せられています。

関連リンク

サードペディア百科事典: 岡山大学 ツヤケシオオゴミムシダマシ 精子移送

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。