ハプト藻から新たに解明された光合成超複合体の構造とは

ハプト藻から新たに解明された光合成超複合体の構造とは

岡山大学の異分野基礎科学研究所に所属する研究チームが、海洋環境維持において重要な役割を果たすハプト藻由来の光化学系II(PSII)-フコキサンチン・クロロフィルc結合タンパク質(FCPII)の構造を初めて解明しました。この成果は、2025年5月5日に英国の学術雑誌「Nature Communications」にオンライン掲載され、科学界での注目を浴びています。

ハプト藻の重要性

ハプト藻類は、海洋バイオマスの30~50%を生産する単細胞藻類であり、地球の炭素固定の約10%、さらには海洋における炭酸カルシウムの生成の50%を担っています。これらの藻類は、海洋の生態系の維持において欠かせない存在です。しかしながら、そのエネルギー変換システムの詳細なメカニズムはこれまで十分には解明されていませんでした。

研究の概要

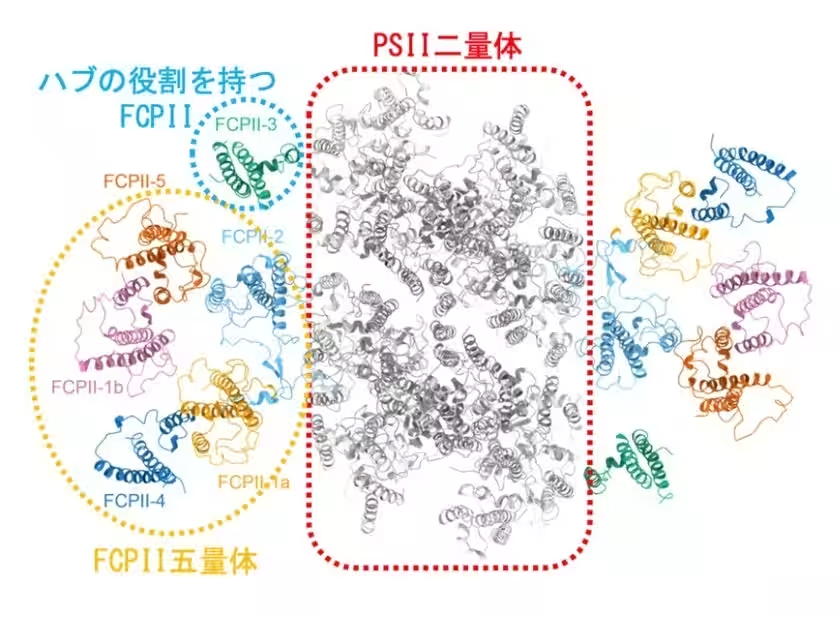

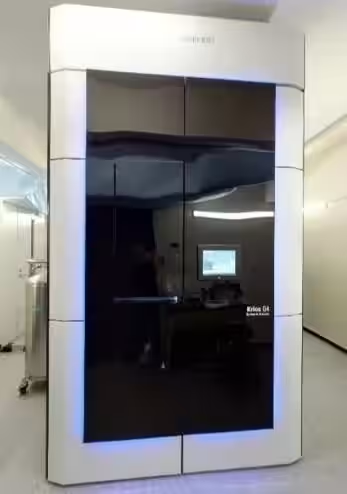

岡山大学の研究チームは、クライオ電子顕微鏡Titan Krios G4を使用し、ハプト藻の一種であるChyrostila roscoffensisからPSII-FCPII超複合体の構造を2.2Åという高分解能で解明しました。この構造は、これまで知られている他の藻類のPSII構造とは異なり、PSIIの二量体の両側に6個ずつのFCPIIが結合していることが確認されました。

特に、今回の研究では、珪藻や紅藻で既に発見されていたサブユニットPsb36の配列を初めて特定することに成功しました。この高分解能の解析により、PSII内でエネルギーがどのように移動するかを明らかにするための重要な鍵が得られました。

エネルギー伝達メカニズム

この研究からは、6個のFCPIIのうち1個がエネルギーの伝達と過剰なエネルギーの散逸のハブとして機能する可能性があることが示唆されています。これにより、ハプト藻におけるエネルギー伝達の機構が理解されるとともに、その進化過程におけるPSII-FCPIIの変化についても洞察が得られました。

研究チームの紹介

研究を主導したのは、Romain La Rocca助教(特任)をはじめとする岡山大学の研究者たちです。彼らは構造生物学の専門家であり、クライオ電子顕微鏡やX線結晶構造解析を駆使してタンパク質のメカニズムを解明することに情熱を注いでいます。La Rocca助教は、「この研究により、ハプト藻のエネルギー変換の新たなメカニズムが明らかにされ、さらにその理解が進むことを期待しています」と述べています。

今後の展望

この研究成果は、海洋環境の持続可能性を理解するための重要な基盤を築くものであり、世界中の海洋生態系の保全に寄与することが期待されています。また、研究により得られた知見は、他の藻類の光合成メカニズムの理解にも貢献することができるでしょう。

岡山大学の研究は、日本学術振興会の支援を受け、国際的な学術誌への成果発表を通じて、科学界に新たな風を吹き込むことを目指しています。これからもさらなる研究を進め、未来の海洋生態系の理解と保全に貢献していくことに期待が寄せられます。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。