埼玉マハゼ調査隊が教える!未来の海を考える体験イベント

埼玉マハゼ調査隊が教える!未来の海を考える体験イベント

埼玉県で行われた「埼玉マハゼ調査隊」は、一般社団法人海と日本プロジェクトの一環として、この地域の小学生を対象に、理想的な海について考える貴重な機会を提供しました。イベントは8月6日から7日にかけて、一泊二日で開催されました。この取り組みは、海と人がつながるというテーマのもと、次世代に豊かで美しい海を引き継ぐために行われたものです。

イベントの概要

参加した小学生たちは、汽水魚である「マハゼ」をテーマに、埼玉の川と東京湾の海との関係について多角的に学ぶ機会を得ました。特に環境問題が深刻化するなかで、地元の水域に棲息している生き物たちの減少や、そこに根付いていた文化の崩壊について考えながら、歴史や地域の理解を深めました。

開催場所と参加者

イベントは、テレビ埼玉、豊海おさかなミュージアム、屋形船深川冨士見で行われ、参加人数は小学5・6年生の25名。協力団体には、テレビ埼玉や東海大学、立正大学などの教育機関や、マルキユー、エイテックなどの企業が名を連ねています。これらの団体は、子どもたちに実体験を通じて学びを促す重要な役割を果たしています。

マハゼを知る

イベントは、東海大学海洋学部の秋山教授による授業からスタート。子どもたちは、河川環境と海のつながりについて学び、実際に水槽の魚に触れることで観察を行いました。その後、豊海おさかなミュージアムへ移動し、東京海辺つくり研究会の古川理事長から、ハゼと東京湾における未来の可能性についてグループワークを通して考えました。驚くべきことに、環境の変化によりハゼの生息地が変化していることや漁獲量の減少についても触れられました。

さらに、立正大学の渡来教授や日本気象協会の柴本講師によって、気象が海洋環境に与える影響に関する授業や実験も行われ、知識が深まりました。そして、翌日のハゼ釣りに向けて、エサ開発に携わる企業のマルキユーによる解説で、実践的な知識も得られました。

ハゼ釣り体験

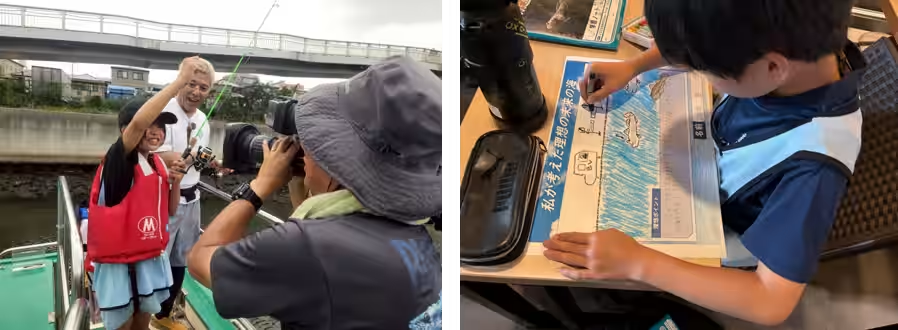

2日目は、屋形船に乗って実際にハゼ釣りを体験しました。番組「田村亮の釣りならまかせろ!」とのコラボイベントとして、参加者は安全指導と釣りのレクチャーを受け、釣果を期待しました。出航した冨士見桟橋から、釣場へ向かう船の中で子どもたちの心はワクワクでいっぱい。しっかりした釣竿を手にし、一生懸命に釣りに挑戦しました。その結果、全員が1匹以上のハゼを釣り上げることに成功し、初めての経験に笑顔が溢れました。

ハゼ釣りの後は、屋形船内で特別に用意されたハゼの唐揚げを味わいました。通常のご飯や味噌汁、天ぷらに加えて、目の前で揚げた新鮮なハゼは、子どもたちにとって格別の味わいだったようです。

学びのまとめ

潮見に到着し、イベントのまとめも行われました。子どもたちが「理想の海とはどんなものであるか」を発表しましたが、「色々な種類の魚がいる海」や「ごみがない海」といった意見が飛び出しました。このイベントを通じて、子どもたちは水辺の生き物に触れ、「いのちの尊さ」や「自然のつながり」を学ぶいい機会となりました。未来を担う彼らが、川や海に興味を持ち、環境を大切にしようと思うきっかけが生まれることが期待されます。

参加者の声

参加した子どもや保護者からは、満足の声が多く寄せられました。

- - 「釣りが初めてだったが、スタッフの指導でたくさん釣れた!」

- - 「ハゼが一番美味しかった!」

- - 「夏休みの自由研究に生かしたい!」

このような感想からも、イベントの成功が伺えます。また、再度このようなイベントがあれば、ぜひ参加したいという声も多く寄せられました。

団体について

一般社団法人海と日本プロジェクト in 埼玉県は、情報提供を通じて海と共生するムーブメントを広げる目的で活動しています。日本には海なし県が8つありますが、その中で最も人口が多い埼玉県では、水辺の重要性を訴える取り組みが進められています。今回のイベントは、その一環として非常に価値のある学びの場となりました。今後もこのプロジェクトへの参加を通じて、より多くの子どもたちが海と日本の未来に目を向けることを願います。

関連リンク

サードペディア百科事典: 海と日本プロジェクト マハゼ 体験学習

トピックス(イベント)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。