「9月1日問題」に備えた親子のメンタルヘルスが求められる理由

親子のメンタルヘルスを守る「9月1日問題」

2025年8月21日、子どもたちのメンタルヘルスについて重要な講演会が花まるグループによって開催されました。これは、長期休暇明けの9月1日に自殺が増える「9月1日問題」をテーマにし、親子での心のケアがいかに重要かを考える機会となりました。

背景と現状

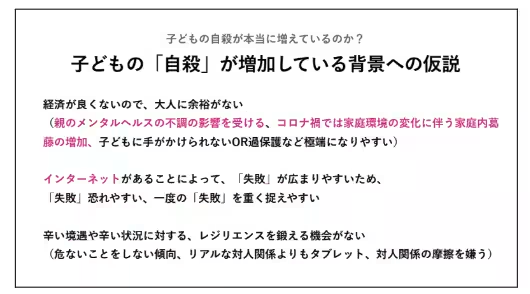

夏休みの終わりに訪れるこの日は、子どもたちにとって学校に戻ることへの大きなプレッシャーを伴います。このプレッシャーが、不安やストレスを引き起こしやすく、時に不登校や深刻なメンタルの問題へとつながってしまいます。実際、2023年度の不登校児童生徒数は34万人を超え、前年度比で15%の増加が見られるなど、社会的な問題として浮かび上がってきています。

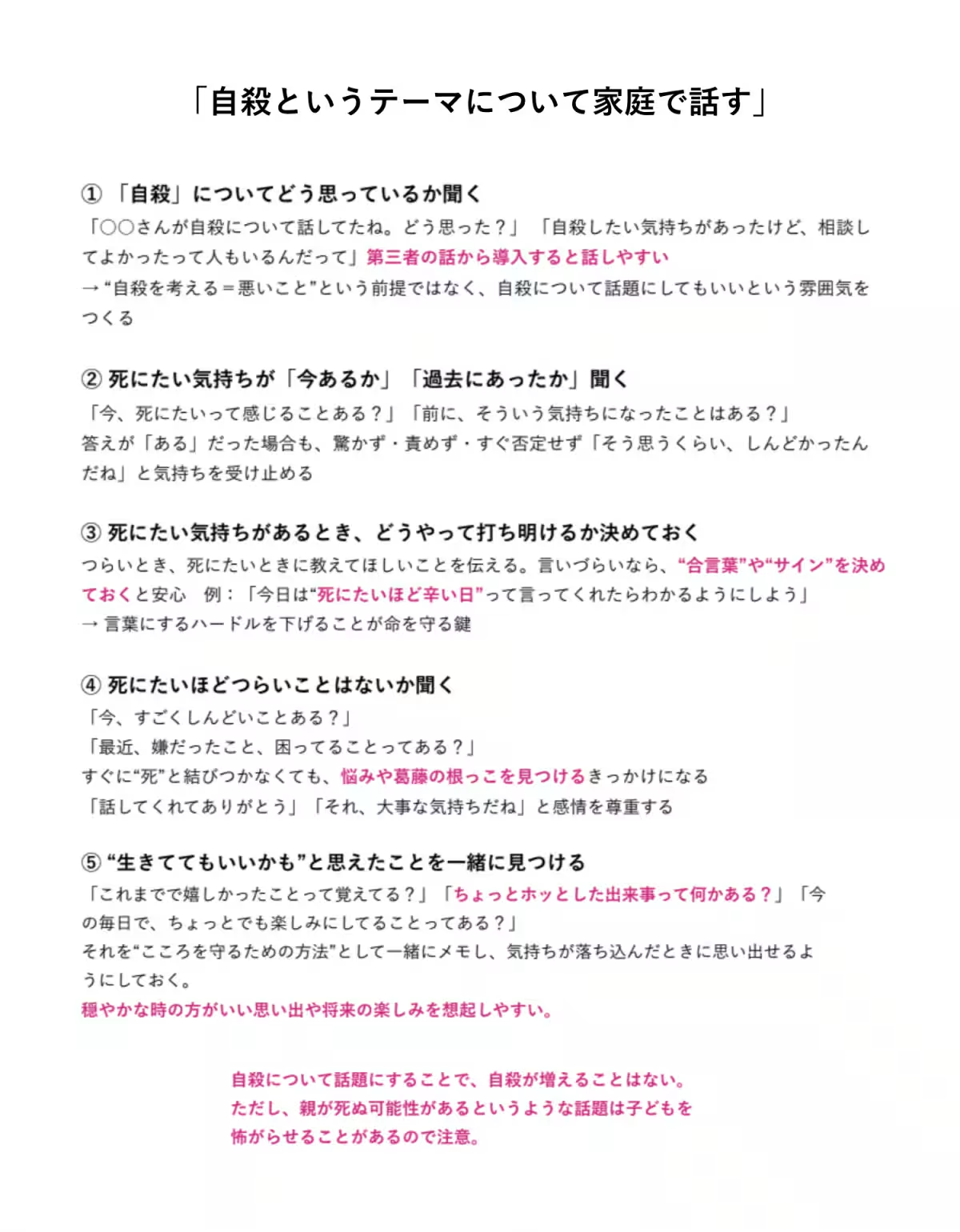

講演では、精神科医の蟹江絢子氏がこのメンタルヘルスの重要性について語り、家庭でできる具体的な取り組みを提案しました。例えば、「自殺」や「生と死」を家庭内で話し合うことが、早期にSOSを発信させる鍵となると言います。

具体的な取り組み

その具体的な取り組みとして以下のポイントが挙げられました:

1. 子どもと一緒に自殺について話すことで彼らの感情に寄り添う。

2. 定期的に「死にたいほど辛いことはないか」を確認し、子どもを受け入れる姿勢を持つ。

3. SOSを発信するための合言葉を決めておく。

4. 子どもが安心できる大人を一人以上作っておく。これにより、学校以外の居場所を持つことができます。

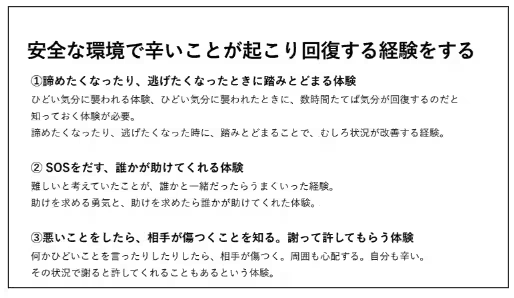

また、失敗からの立ち直りを経験することが、子どものレジリエンスを育むために非常に重要だと強調されました。現代の少子化や親の過干渉により、子どもたちは失敗から学ぶ機会が減少しているため、野外体験や合宿などが子どもたちの心の成長に役立つとされています。

夫婦間の影響と孤育ての課題

さらに、花まるグループ代表の高濱正伸氏は、親のメンタル不調や孤立が、子どもの不安を増幅させる要因になりうると指摘しました。特に、夫婦間の意思不一致や「スマホ育児」が痛みを伴う問題として、子どもたちに影響を及ぼすことがあるのです。これに対処するためには家庭外の支援を受けるコミュニティ作りが求められます。

受験勉強と親の役割

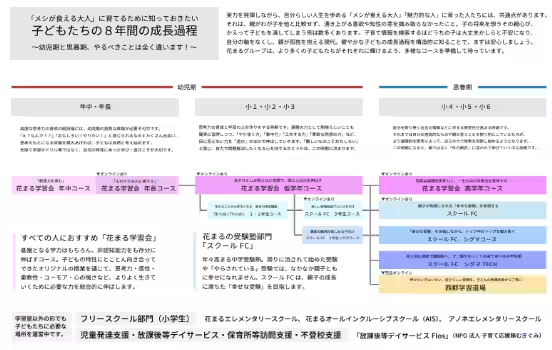

講演では、受験生への適切なアプローチも話題になりました。受験を通じて「やり切る過程」を評価することが、子どもたちにとって大切であると強調されました。花まるグループの提供する複数の学習スタイルは、それぞれの家庭の教育方針に基づいたサポートを行っています。特に「シグマTECH」と呼ばれるプログラムは、夕食を家庭で取れるよう配慮された独自の学習環境を提供しています。

結論

こうした取り組みから見えるのは、親子でのコミュニケーションが子どものメンタルヘルスの向上に必須であるということです。地域や学校だけでなく、家庭や民間が連携し、子どもたちが健全に成長できる環境を整えることが求められます。親自身がメンタルヘルスを保つことが、子どもにプラスの影響をもたらす土台となるのです。今後も、こうした講演会や活動が広がることに期待が寄せられています。

トピックス(イベント)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。