小児医学の未来を切り拓く助成研究成果発表会が開催!

小児医学の未来を切り拓く助成研究成果発表会が開催!

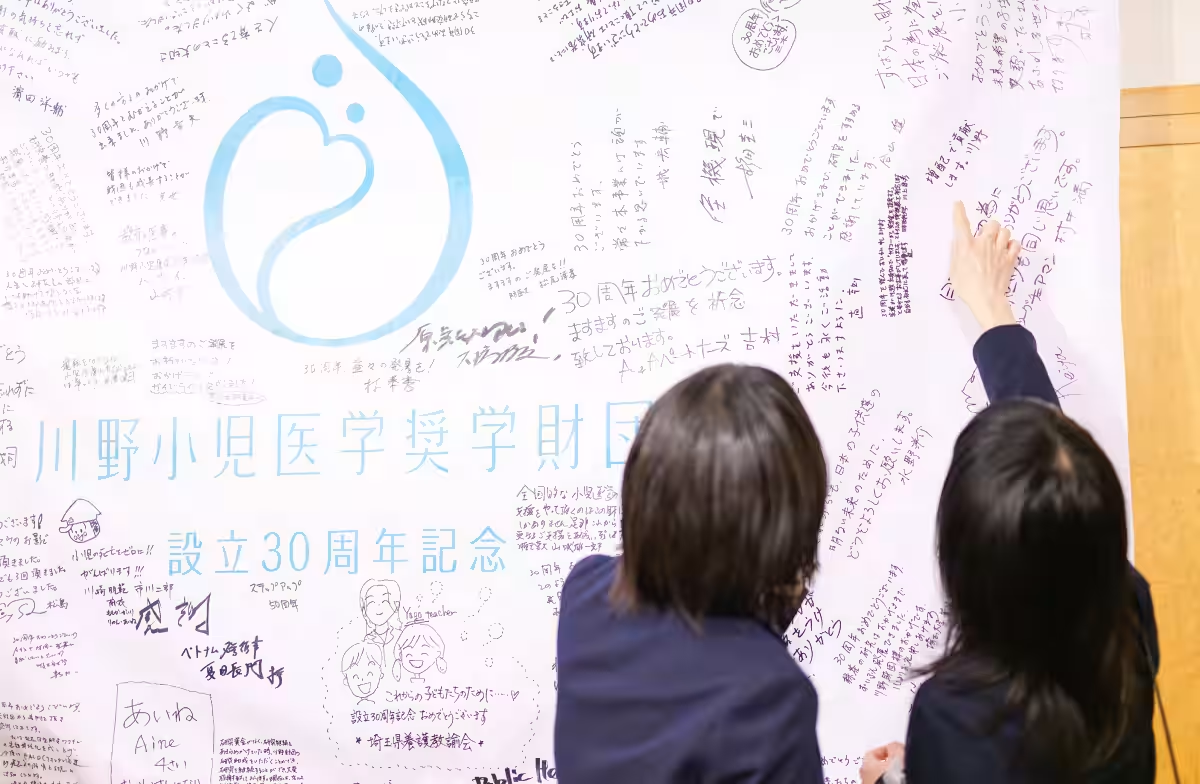

2025年3月1日、埼玉県川越市にて第35回助成研究成果発表会および第25回小児医学川野賞贈呈式が実施されました。このイベントは、社会における小児医学の発展を一層進める意味でたいへん重要な役割を果たしています。

本発表会は、すでに多くの成果をあげた研究者の功績を称えるだけでなく、参加者同士が知見を交換し合い、今後の研究に新たなアイデアを生み出す場として毎年開催されています。今年も約60名が集まり、小児医学川野賞に輝いた3名の研究者を含む、多様な専門家たちが交流の輪を広げました。

助成金と成果発表

今回の発表会では、2024年度の研究助成金を受けた51名の研究者が集まり、それぞれの研究の目的や成果を共有しました。発表後には、活発な質疑応答が行われ、参加者たちの間で新たな知見が生まれました。これにより、子どもたちの健やかな成長を支えるための連携が一層強化されることが期待できます。

特に注目されたのは、助成金と賞金の総額がなんと7,744万円に達したことです。この助成金により、医療現場での課題解決に向けて多くの研究が進められるでしょう。

川野賞受賞者の業績

小児医学川野賞を受賞した3名の研究者は、それぞれ異なる分野で顕著な業績を持っています。

- - 基礎医学分野:慶應義塾大学の鳴海覚志教授は、先天性内分泌疾患の研究で受賞。

- - 臨床医学分野:名古屋大学の佐藤義朗准教授は、新生児や小児の難治性疾患に対する再生医療の研究を基盤に評価を受けました。

- - 社会医学分野:国立国際医療研究センターの細澤麻里子主任研究員は、子どもの発達とメンタルヘルスに関連する研究を通じて社会的な影響を広げてきました。彼らの研究成果は、今後の小児医療に大きく貢献すると期待されています。

理事長のメッセージ

川野小児医学奨学財団の理事長、川野幸夫氏は自身の悲しい経験を踏まえ、本財団を設立した背景を語りました。彼は「社会的に弱い立場にある子どもたちを支えるため、研究者が集まる場がいかに重要かを常に考えています」と述べ、今後の小児医学界における協力を呼びかけました。

参加者の声

発表会終了後には、参加者同士の交流会が開催されました。ここでは、研究者たちが自らの研究について意見を交わし、新たなコラボレーションの機会が生まれる場ともなりました。

参加者の一人は「他の研究者の発表を見て、多くの刺激を受けました。今後の研究活動に繋げていきたい」とコメントし、相互の支援がいかに大切かを再認識しました。

終わりに

小児医学の発展には、研究者同士の交流と連携が不可欠です。川野賞受賞者や研究助成金を受けた研究者たちの活動は、今後ますますの期待が寄せられています。子どもたちの未来を明るくするために、医療従事者一人ひとりがさらなる努力を続けることが求められています。小児医学川野賞を通じて、新たなリーダーたちが日本の小児医療に変革をもたらすことを心から願っています。

トピックス(イベント)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。